Welches Display für welchen Zweck? Paneltypen im Vergleich

Welcher Monitor ist der richtige für mich? Dieser Artikel erklärt Ihnen, wie die gängigen Display-Technologien IPS, TN, VA und OLED funktionieren und was ihre Vor- und Nachteile sind.

Es gibt Tausende Monitore auf dem Markt – und wenn man den Marketing-Verantwortlichen der Hersteller glaubt, ist jeder für fast alle Anwendungen gut geeignet. Dass das vielleicht nicht ganz der Wirklichkeit entspricht, liegt auf der Hand. Wenn man die grundsätzlichen Funktionsprinzipien versteht und weiss, was die Stärken und Schwächen der verschiedenen Paneltypen sind, kann man die Auswahl schonmal stark einschränken. Und genau dabei soll Ihnen dieser Artikel helfen.

Wie ein Monitor seine Farben erzeugt

Die Anzeige von Flachbildschirmen ist – unabhängig vom Paneltyp – in Hunderttausende bis mehrere Millionen Bildpunkte (Pixel) aufgeteilt. Jeder Pixel besteht aus drei Sub-Pixeln (Rot, Grün, Blau), die unterschiedlich hell leuchten können. So werden die Farben zusammengemischt.

Gut zu wissen: der Bit-Wert

Der Bit-Wert gibt an, wie viele Farben ein Monitor anzeigen kann. Das errechnet sich daraus, wie viele Helligkeitsstufen die Subpixel beherrschen und aus wie vielen Subpixeln ein Pixel besteht (normalerweise drei).

Formel: Anzahl Farben = 2(Bit-Wert x Anzahl Subpixel)

Bei einem 8-Bit-Display sind es 28, also 256 Helligkeitsstufen pro Subpixel. Und da es pro Pixel drei Subpixel hat und jeder der drei Subpixel eine andere Helligkeit haben kann, ergibt sich eine Gesamtzahl von 256 x 256 x 256, also 2563 Farben, die ein Pixel darstellen kann – also 16.7 Millionen Farben. Bei einem 10-Bit-Display wären es 2(10*3), also 1.07 Milliarden Farben.

Die Grundtechnologien: LCD und OLED

Die meisten Farb-Flachbildschirme auf dem Markt basieren entweder auf der LCD-Technologie oder der OLED-Technologie. Der wichtigste Unterschied zwischen LCD und OLED liegt darin, wie die einzelnen Bildpunkte zum Leuchten gebracht werden. Bei OLEDs leuchten sie selbst. Bei LCDs werden sie von einer Hintergrundbeleuchtung beschienen.

LCD-Technologie

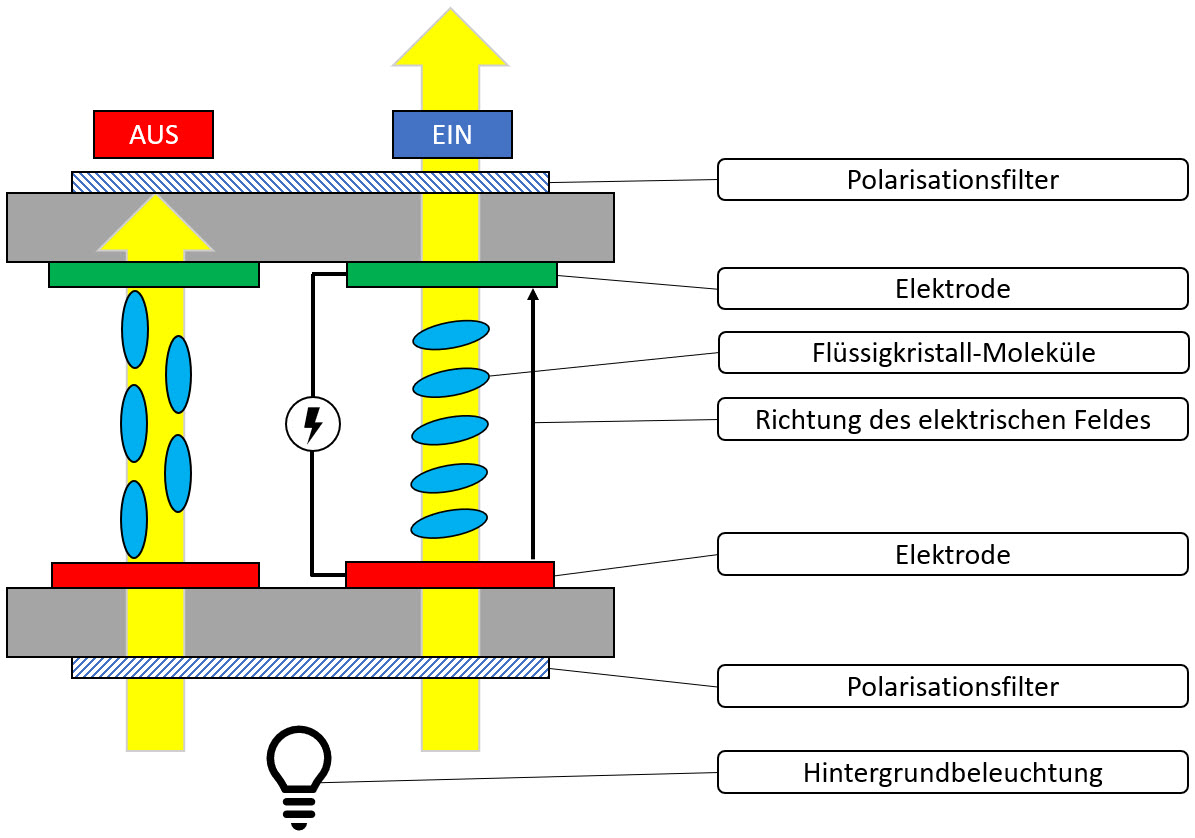

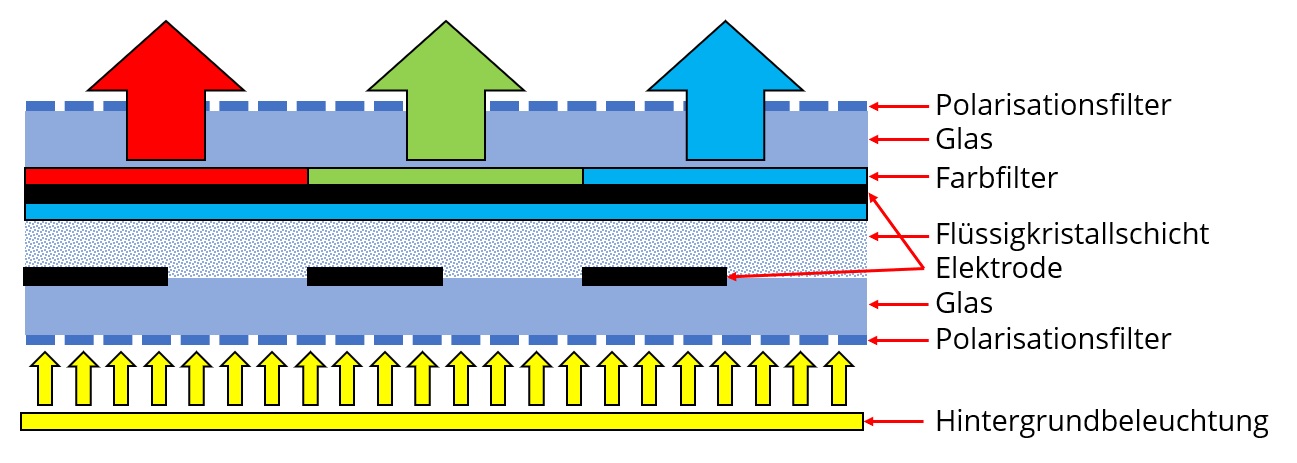

«LCD» steht für «Liquid Crystal Display», zu Deutsch Flüssigkristallanzeige, und beschreibt das gemeinsame Merkmal dieser Art von Bildschirmen: Sie beinhalten eine flüssige Schicht mit stäbchenförmigen Kristallmolekülen. Diese Kristallmoleküle können sich, wenn eine Spannung angelegt wird, neu ausrichten. Je nach Stellung wird dann das Licht der Hintergrundbeleuchtung hindurchgelassen oder nicht. Genauer gesagt blockieren die Kristallmoleküle das Licht nicht direkt, sondern ändern die Ausrichtung der Lichtwellen.

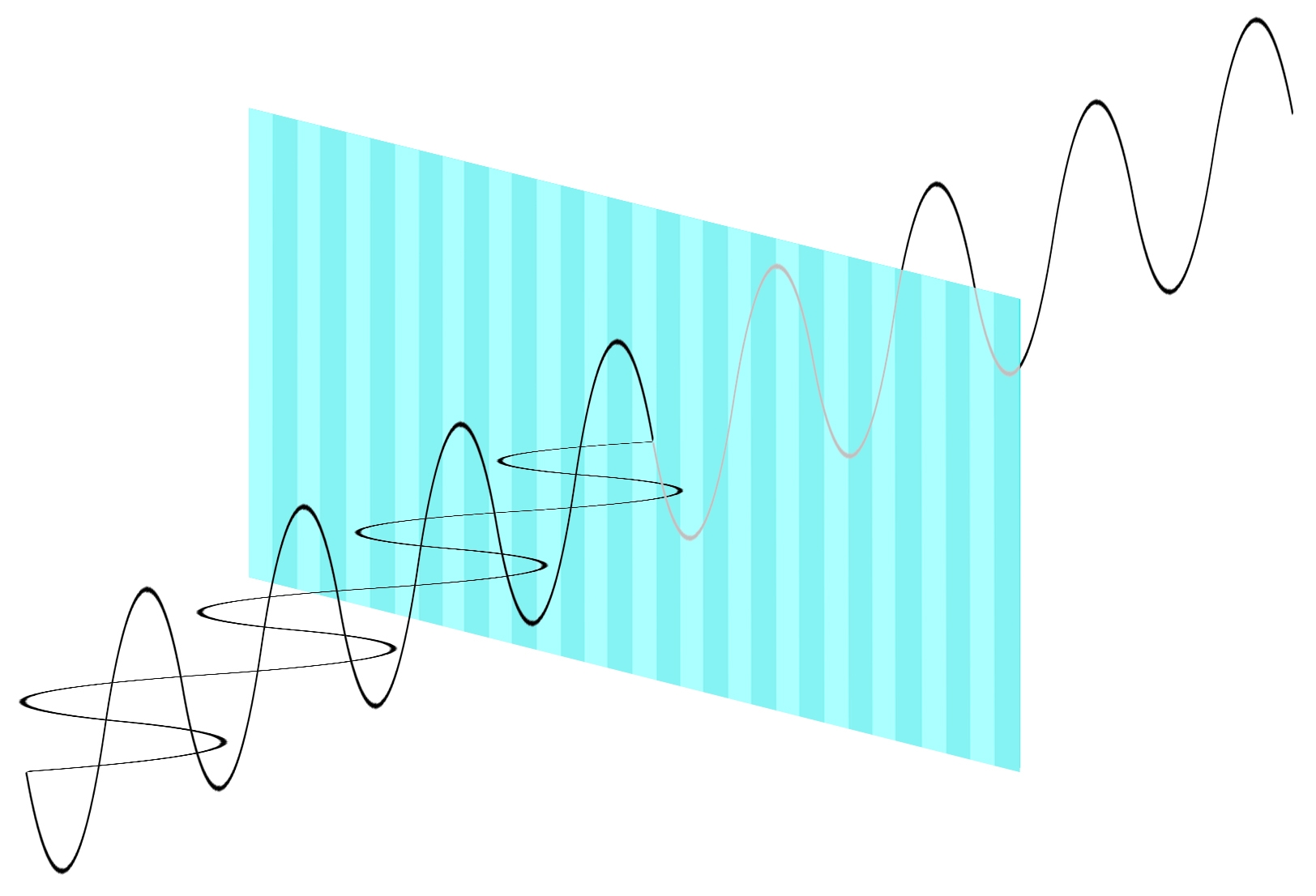

Ein ebenso wichtiges Element eines LC-Displays sind Polarisationsfilter, die das Licht nur hindurchlassen, wenn die Ausrichtung der Lichtwellen stimmt. Aus dem Zusammenspiel zwischen den der Polarisationswirkung der Flüssigkristalle und den Polarisationsfiltern ergibt sich, wie viel Licht durch die einzelnen Subpixel (Rot, Grün, Blau) gelangt und damit, welche Farbe der Pixel als Ganzes anzeigt.

Ein Polarisationsfilter lässt nur Lichtwellen hindurch, die in einer bestimmten Ebene schwingen

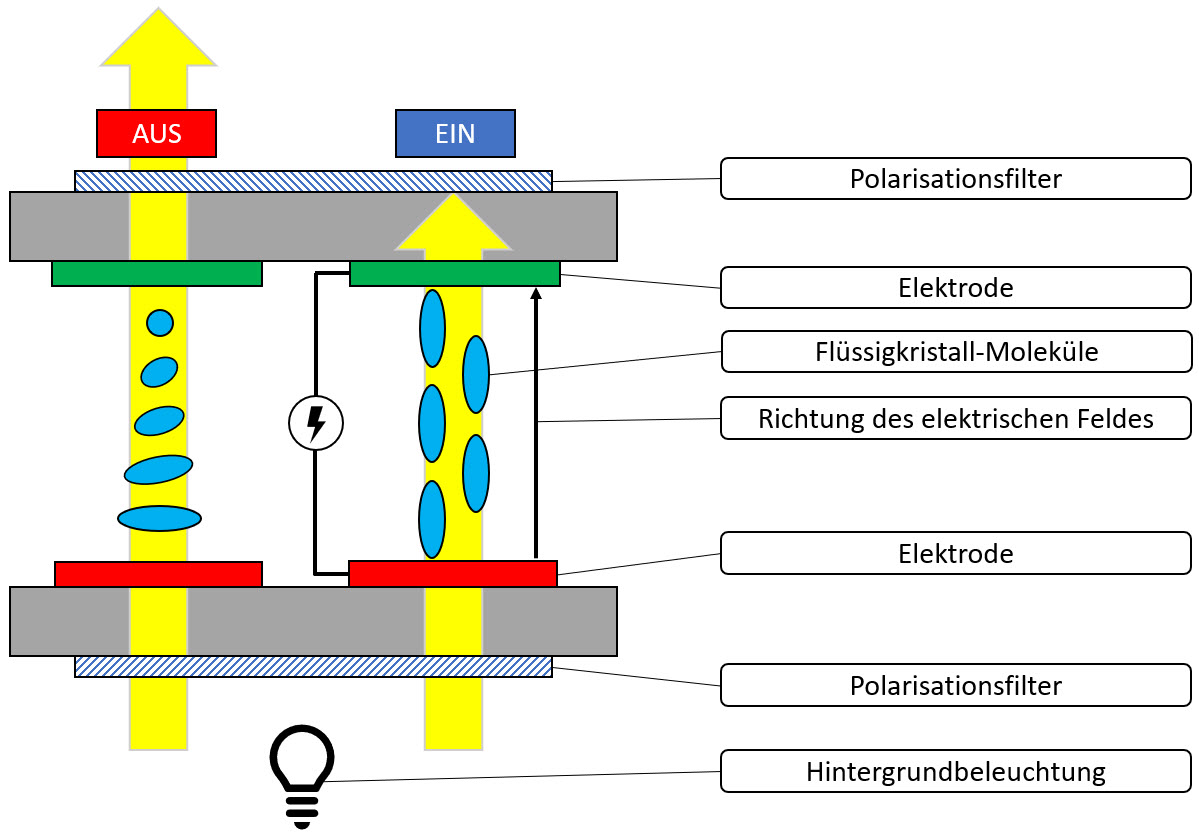

Das funktioniert so: Die Hintergrundbeleuchtung, meistens weisse Leuchtdioden (WLEDs), ist im Betrieb konstant eingeschaltet und sendet Lichtwellen, die in alle Richtungen schwingen. Dieses Licht passiert den ersten Polarisationsfilter. Der lässt nur jene Lichtwellen hindurch, die in einer bestimmten Richtung schwingen. Das polarisierte Licht gelangt anschliessend in die namensgebende Flüssigkristallschicht.

Je nachdem, wie die Flüssigkristalle in dieser Schicht gerade angeordnet sind, lassen sie die Lichtwellen unverändert hindurch oder sie ändern deren Ausrichtung erneut. An der Flüssigkristallschicht befinden sich Elektroden. In diesen kann eine Spannung angelegt werden, wodurch ein elektromagnetisches Feld entsteht. Dieses beeinflusst die Ausrichtung der Flüssigkristalle.

Bevor das Licht den Monitor aber verlassen kann, muss es noch einen zweiten Polarisationsfilter passieren. Ob es das kann oder nicht, hängt davon ab, ob die Lichtwellen zuvor in der Flüssigkristallschicht passend zum zweiten Polarisationsfilter ausgerichtet wurden. Durch eine unterschiedlich starke Spannung in den Elektroden kann der Monitor sehr fein steuern, wie viel Licht durch den zweiten Polarisationsfilter gelangen kann und dementsprechend, wie hell der einzelne Sub-Pixel erscheint.

Aufbau eines LC-Displays

Die verschiedenen LCD-Paneltypen (TN, VA, IPS) unterscheiden sich in der Art, wie die Elektroden angelegt sind und wie die Kristalle in der Flüssigkristallschicht beim Anlegen der Spannung ihre Ausrichtung verändern. Wie schnell die Kristalle zwischen den Positionen hin- und herwechseln können, wie fein sich die Lichtdurchlässigkeit steuern lässt und wie effektiv die Kristalle und die Polarisationsfilter das Licht komplett blockieren können, hat einen grossen Einfluss auf die Stärken und Schwächen der einzelnen LCD-Paneltypen. Darauf wollen wir in den nächsten Abschnitten genauer eingehen.

TN-Panel

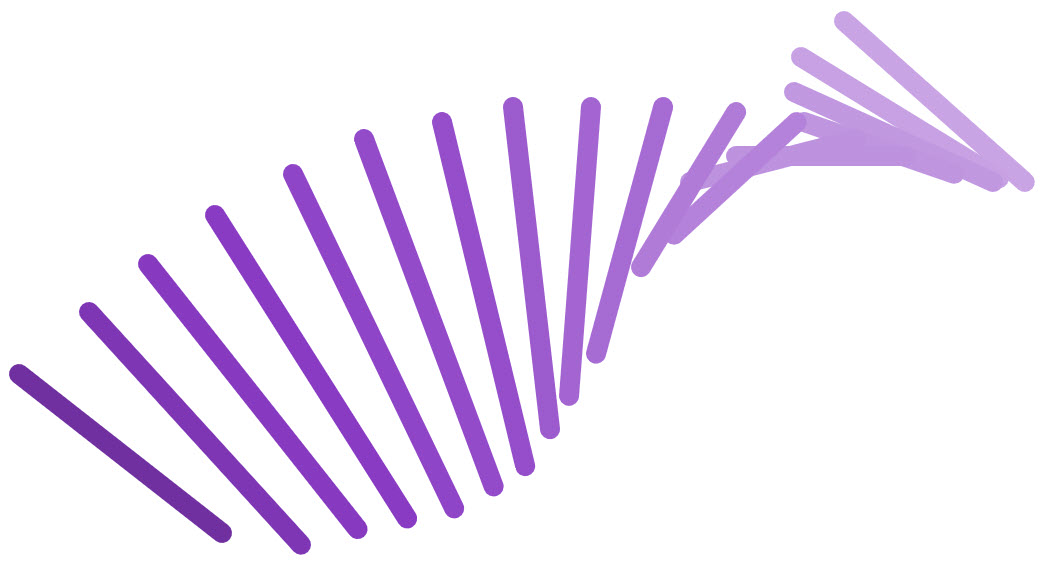

TN steht für «Twisted Nematic» und beschreibt die bevorzugte Ausrichtung der bei diesen Panels verwendeten Flüssigkristalle. In diesem Fall ist sie «Twisted», also gedrillt. Die Kristalle bilden im Ruhezustand eine Helix-Spirale. Das Licht von der Hintergrundbeleuchtung gelangt durch den ersten Polarisationsfilter in die Flüssigkristallschicht. Dort werden die Lichtwellen durch die Helix-Struktur der Flüssigkristallmoleküle um 90° gedreht, so dass sie den zweiten, im Vergleich zum ersten um 90° gedrehten Polarisationsfilter passieren können.

Helix-Anordnung der Flüssigkristall-Moleküle

Wird eine Spannung angesetzt, richten sich die Flüssigkristallmoleküle senkrecht zur Bildschirmebene an. Die «Drehung» der Lichtwellen entlang der Flüssigkristallmoleküle fällt aus. Dadurch können sie den zweiten Polarisationsfilter nicht mehr passieren und der Sub-Pixel bleibt dunkel.

Aufbau und Funktionsweise eines TN-Panels

Stärken und Schwächen von TN-Displays

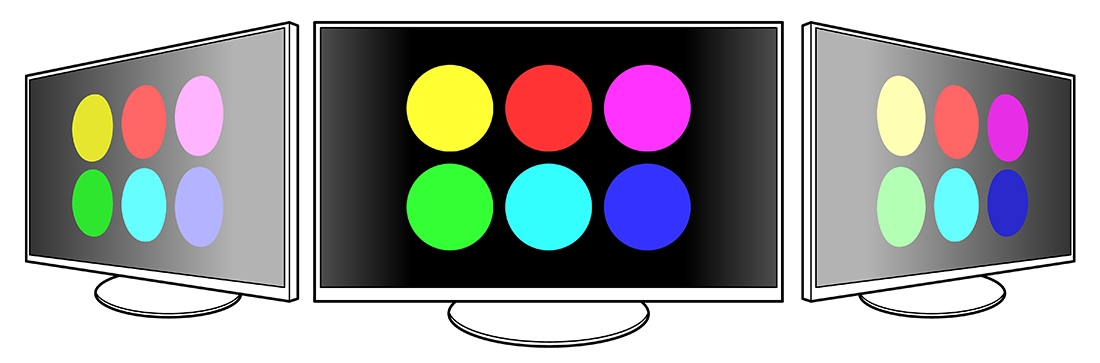

TN-Panels sind preiswert und brauchen wenig Strom. Ausserdem bieten sie sehr schnelle Reaktionszeiten. Die Reaktionszeit ist ein Mass dafür, wie schnell ein Pixel seine Farbe ändern kann. Die schnelle Reaktionszeit von TN-Panels verhindert Schlierenbildung bei schnell bewegten Bildinhalten. Vor allem bei Multimedia-Inhalten und beim Gaming würden solche Schliereneffekte stören, weshalb TN-Panels bei solchen Anwendungen grössere Beliebtheit finden. Eine Schwäche von TN-Displays liegt in der Blickwinkelstabilität: Betrachtet man sie von der Seite, wird das Bild heller und die Farben wirken ausgeblasst. Das kann dann ein Problem sein, wenn mehrere Personen gleichzeitig den Bildschirm betrachten oder die verwendete Monitorhalterung nicht ausreichend flexibel ist. Weitere Schwächen von TN-Displays sind das niedrigere Kontrastverhältnis und der eingeschränktere Farbraum, den sie darstellen können.

Ein Nachteil vieler LC-Displays mit TN-Panel: niedrige Blickwinkelstabilität

IPS-Panel

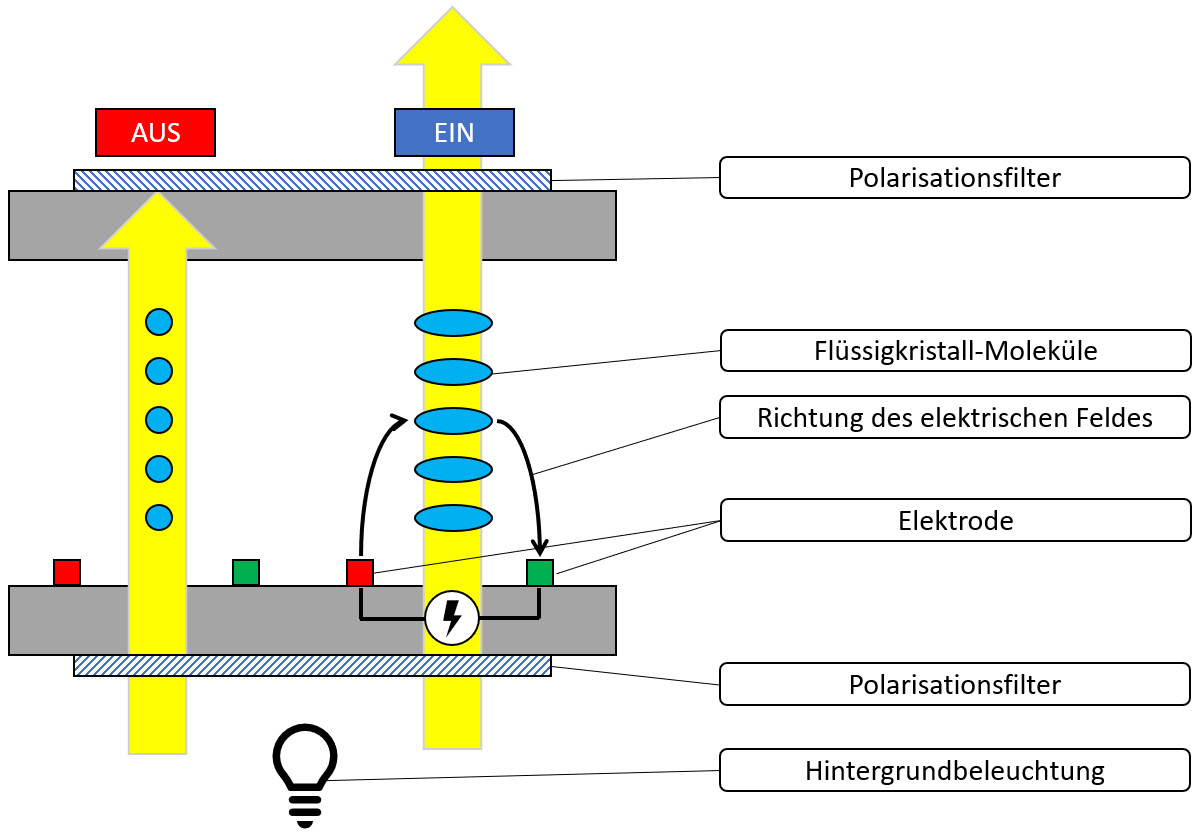

Im Grundzustand richten sich bei IPS-Displays die Flüssigkristall-Moleküle parallel zueinander und horizontal entlang der Bildschirmebene aus. Wird eine Spannung angelegt, drehen sie sich innerhalb der Ebene um 90°, wie ein Zeiger bei einer Uhr. Die Flüssigkristall-Moleküle sind aber immer waagrecht zur Bildebene – daher auch die Namensgebung «IPS» (In-Plane Switching, zu Deutsch «in der Ebene schaltend»).

Aufbau und Funktionsweise eines IPS-Panels

Stärken und Schwächen von IPS-Displays

IPS-Panels können die Lichtdurchlässigkeit der einzelnen Subpixel sehr genau steuern. Das bedeutet, dass die Farben sehr exakt gemischt werden können. In anderen Worten: Diese Monitore haben eine sehr hohe Farbtreue. Ausserdem sind sie besonders blickwinkelstabil. Das heisst, dass man die Bildinhalte auch dann noch gut ablesen kann, wenn man den Bildschirm nicht direkt von vorne betrachtet. Beim Kontrastverhältnis und der Reaktionszeit gliedern sie sich zwischen TN- und VA-Panels ein. Durch die Anordnung der Elektroden sind IPS-Panels insgesamt etwas weniger Lichtdurchlässig als TN- und VA-Panels. Das bedeutet, dass sie für ein gleich helles Bild eine stärkere Hintergrundbeleuchtung und damit mehr Strom benötigen.

VA-Panel

Die Abkürzung VA steht für «Vertical Alignment». Wie beim TN-Panel beschreibt der Name die Anordnung der Flüssigkristallmoleküle im Ruhezustand. Ohne Spannung sind diese vertikal, also im rechten Winkel zur Bildschirmebene. Wird eine Spannung angelegt, ordnen sie sich in einem Winkel von rund 45° zur Bildfläche an und das Licht kann den zweiten Polarisationsfilter passieren.

Aufbau und Funktionsweise eines VA-Panels

Stärken und Schwächen von VA-Displays

VA-Panels können das Licht der Hintergrundbeleuchtung sehr gut blockieren. Dadurch liefern sie unter den LC-Displays die besten Schwarzwerte und die höchsten Kontrastverhältnisse. Ihre Blickwinkelstabilität ist sehr hoch und entspricht etwa jener von IPS-Displays – sie liegt damit also deutlich über den TN-Panels. Punkto Farbwiedergabe gliedern sie sich zwischen TN- und IPS-Panels ein. Die Schwäche von VA-Panels liegt in der höheren Reaktionszeit. Bei schnell bewegten Bildinhalten kann es zu sogenannten "Ghosting"- oder Schlieren-Effekten und Bewegungsunschärfe kommen.

OLED-Technologie

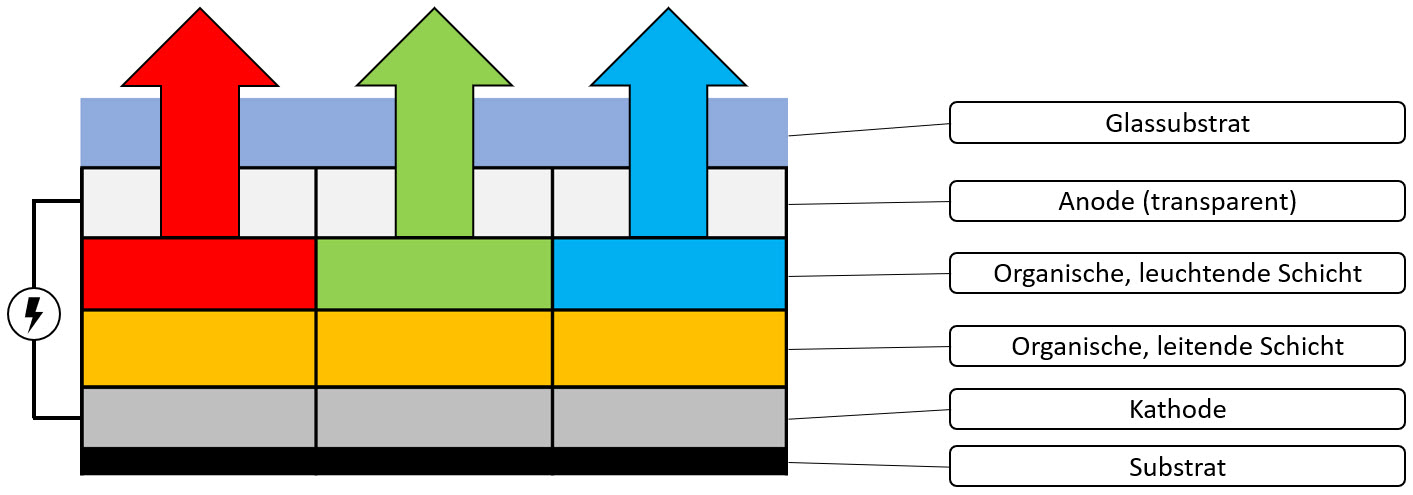

OLED-Displays unterscheiden sich erheblich von den soeben diskutierten LC-Displays. Ein OLED-Display («Organic Light Emitting Diode») besteht, wie der Name schon beschreibt, aus organischen Leuchtdioden. Es benötigt keine Hintergrundbeleuchtung, da die Leuchtdioden selber als Lichtquelle fungieren.

In ein organisches Halbleitermaterial werden Fremdatome eingebaut (Dotierung), sodass eine Donatorenschicht (Spender) und eine Akzeptorenschicht (Empfänger) entstehen. Das Donatorenmaterial hat überschüssige Elektronen und das Akzeptorenmaterial «Löcher», die diese aufnehmen können. Wird über diese Schichten mittels Elektroden eine Spannung angelegt, können sich Elektronen und Löcher verbinden, wodurch Licht abgegeben wird.

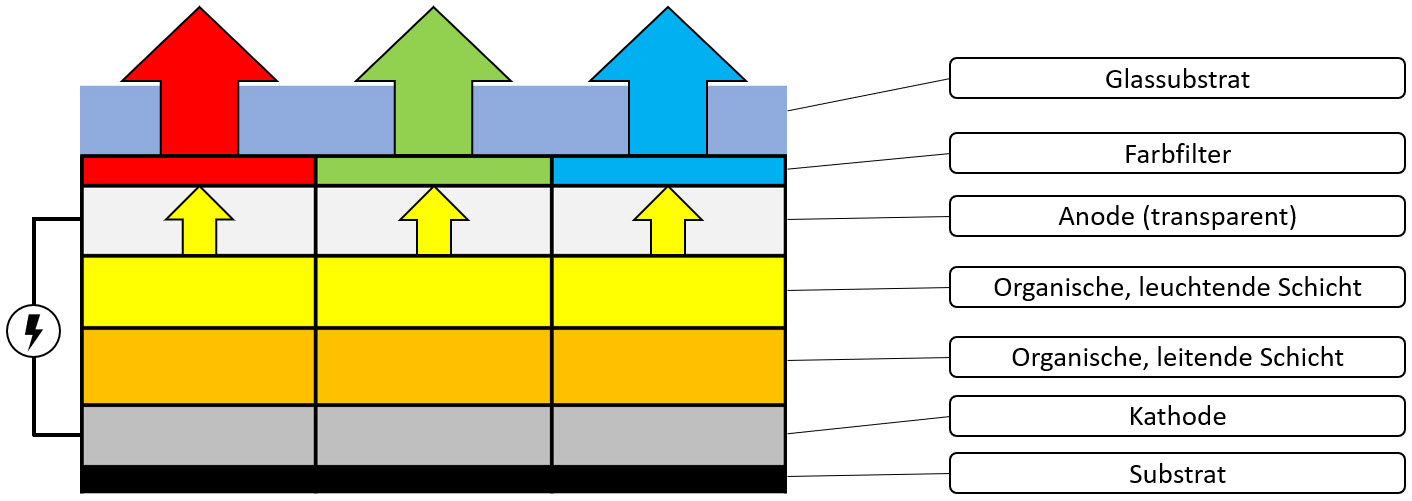

Es gibt zwei Grundtypen (und viele weitere Untertypen) von OLED-Displays: Solche, bei denen die OLEDs weiss leuchten und die Farbe durch einen Farbfilter entsteht (RGB+W), und solche, bei denen die OLEDs selbst farbiges Licht abgeben (RGB). Weitere Untertypen von OLED-Displays unterscheiden sich beispielsweise darin, wie die einzelnen Subpixel angesteuert werden (AMOLED; PMOLED), und ob das Licht nach unten oder oben abgestrahlt wird (Top Emission, Bottom Emission).

Aufbau eines OLED-Displays (weiss-emittierende OLED mit Farbfiltern)

Aufbau eines OLED-Displays: (direkt-RGB-emittierende OLED)

Stärken und Schwächen von OLED-Displays

Da OLED-Displays keine konstant eingeschaltete Hintergrundbeleuchtung benötigen, verbrauchen sie weniger Strom. Und da die einzelnen LEDs komplett ausgeschaltet werden können, erreichen OLED-Displays unübertroffene Schwarzwerte. Ausserdem sind OLED-Displays dünner, leichter und flexibler als LC-Displays. Die Schwächen liegen in der insgesamt kürzeren Lebensdauer von OLED-Displays. Bei direkt-RGB-emittierenden OLEDs altern die einzelnen Farben unterschiedlich schnell, was mit der Zeit zu Farbverfälschungen führt. OLED-Displays reagieren ausserdem empfindlicher auf Feuchtigkeit. Ein weiterer Nachteil ist die Möglichkeit des sogenannten "Burn Ins", also das "Einbrennen" von Bildelementen: Wenn über einen langen Zeitraum dieselben, statischen Inhalte angezeigt werden (zum Beispiel das Logo eines Fernsehsenders), kann es passieren, dass sie nicht ganz verschwinden, also gewissermassen ein permanenter "Geistereffekt" des Inhaltes übrigbleibt. Spezielle Technologien wie «Pixel Shift» und «Pixel Orbiting», bei denen das Bild kontinuierlich minim verschoben wird, haben das Problem jedoch gelindert.

Monitore bei uns im Shop

Displays mit TN-Panel

Displays mit IPS-Panel

Displays mit VA-Panel

Displays mit OLED-Technologie

PC-Komponenten & Peripherie

Weitere Ratgeber entdecken

PCs, Laptops & Zubehör

Weitere Ratgeber entdeckenKommentare (0)

Bitte melden Sie sich an, um die Kommentarfunktion zu nutzen.