USB einfach erklärt – Funktionen, Standards und Anschlüsse

Behalten Sie den Überblick im USB-Dschungel. In diesem Artikel finden Sie alles, was Sie über USB wissen müssen: alle wichtigen USB-Standards, Funktionen und Anschlüsse im Vergleich.

Zahllose Computer, Mobilgeräte und ihr Zubehör verwenden heute den Universal Serial Bus (USB). Das ursprüngliche Ziel des USB-Standards war es, das Wirrwarr an Anschlüssen und Standards durch eine neue, einheitliche Schnittstelle zu ersetzen. Mittlerweile gibt es aber auch bei USB eine riesige Zahl an Standards, Anschlüssen und Zusatzfunktionen. Das macht es oftmals schwer, im Voraus zu wissen, welche Geräte sich miteinander verbinden lassen und welche nicht. Dieser Artikel verschafft Ihnen einen Überblick.

Wie USB funktioniert

USB steht für «Universal Serial Bus» und basiert auf der seriellen Schnittstelle. Die Daten werden dabei in Serie, also hintereinander, Bit für Bit von einem Gerät auf das andere übertragen. Daten können in beide Richtungen gesendet und empfangen werden. Anschlüsse, die das können, bezeichnet man auch als I/O-Schnittstellen (Input/Output – Eingang/Ausgang). USB-Geräte können im laufenden Betrieb miteinander verbunden werden (Hot Plugging). Ihre Eigenschaften werden dabei automatisch erkannt. USB kann bei Geräten mit geringem Stromverbrauch auch die Stromversorgung übernehmen.

Früher entsprach die USB-Verbindung immer einer sogenannten Host-Client-Struktur. Dabei gibt es auf der einen Seite ein Host-Gerät, beispielsweise einen Computer, der das Client-Gerät, beispielsweise einen Drucker, steuert. Das hat sich aber inzwischen gelockert: So kann Ihr Smartphone vielleicht durch einen Computer gesteuert werden (in diesem Fall wäre es ein Client) oder selber als Host dienen und eine angeschlossene Tastatur steuern. Diese Technologie nennt sich USB On The Go (USB OTG). Bei Geräten mit klar definierten Host- und Client-Anschlüssen, beispielsweise USB-Hubs oder Druckern, haben die Host-Anschlüsse normalerweise eine andere Buchse (meistens USB Typ B) als die Client-Anschlüsse (meistens Typ A), um Bedienerfehler zu vermeiden.

Form und Funktion – leider oft voneinander unabhängig

Nur weil der Stecker in die Buchse passt, heisst das leider noch nicht, dass die Geräte, die Sie gerade miteinander verbunden haben, auch reibungslos miteinander kommunizieren. Um abzuschätzen, ob sich zwei Geräte über USB richtig verbinden lassen, muss man eine oder mehrere der folgenden Fragen beantworten können:

- Können überhaupt Daten übertragen werden und wenn ja: wie schnell (USB-Standard)?

- Was ist der Anschlusstyp (Formfaktor)?

- Welche Zusatzfunktionen hat der Anschluss (z.B. Videosignale oder erweiterte Stromversorgung)?

Zum USB-Standard gehört die Geschwindigkeit der Datenübertragung. Er wird, zumindest bei älteren USB-Standards, mit einer Zahl angegeben (z.B. 3.0). Der Anschlusstyp beschreibt die Form des Steckers beziehungsweise der Buchse. Dafür wird ein Buchstabe verwendet (z.B. Typ A). Für die Zusatzfunktionen gibt es keine einheitliche Schreibweise, aber oft verwendete Abkürzungen (z.B. PD für Power Delivery, also erweiterte Stromversorgung). Das könnte dann so aussehen:

USB 3.0 Typ C (mit DisplayPort und Power Delivery bis 65 W)

In diesem Beispiel hat der USB-Anschluss den 3.0-Standard. Er kann also Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbps übertragen. Er verwendet einen Stecker mit der Typ-C-Bauform. Ausserdem unterstützt er den DisplayPort-Alt-Modus zur Übertragung von Videosignalen und eine Stromversorgung bis 65 W.

USB 3.2 ist nicht (unbedingt) besser als USB 3.0 – Das leidige Thema mit den Bezeichnungen

Leider sind im Laufe der Jahre nicht nur immer neue USB-Standards, Steckertypen und Zusatzfunktionen hinzugekommen. Die USB-Standards haben auch mehrmals neue Bezeichnungen erhalten. So zirkulieren inzwischen für ein und denselben USB-Standard bis zu vier verschiedene Bezeichnungen.

Die Zahlen alleine reichen nicht mehr, um die Geschwindigkeit des Anschlusses abzulesen. Diese wurde nämlich neu in einem Generationen-Anhängsel versteckt: Was einst als «USB 3.0» bekannt war, hiess zeitweilig «USB 3.1 Gen. 1» und inzwischen «USB 3.2 Gen. 1». Manche Hardware-Hersteller lassen die Generation in ihren Produktbezeichnungen weg. Schliesslich klingt «USB 3.2» besser als «USB 3.0». Und ohne die Generationenbezeichnung kann man nicht wissen, wie schnell der Anschluss tatsächlich ist. Wer also garantieren will, dass sein USB-Stick mit der maximalen Geschwindigkeit läuft, muss unbedingt aufs Kleingedruckte achten. Die geläufigsten Standards, wie schnell sie sind und welche Bezeichnungen sie haben können, haben wir im Folgenden zusammengefasst.

Geläufige USB-Standards im Überblick

| Ursprüngliche Bezeichnung | Alternative Bezeichnung 1 | Alternative Bezeichnung 2 | Alternative Bezeichnung 3 | Geschwindigkeit | Mögliche Formfaktoren |

|---|---|---|---|---|---|

| USB 2.0 | - | - | Hi-Speed USB | 480 Mbps | Mini-A, Micro-A, A, Mini-B, Micro-B, B, C |

| USB 3.0 | USB 3.1 Gen. 1 | USB 3.2 Gen. 1 | SuperSpeed USB 5 Gbps | 5 Gbps | A, Micro-B, B, C |

| USB 3.1 | USB 3.1 Gen. 2 | USB 3.2 Gen. 2 | SuperSpeed USB 10 Gbps | 10 Gbps | A, Micro-B, B, C |

| USB 3.2 Gen. 2x2 | - | - | SuperSpeed USB 20 Gbps | 20 Gbps | C |

| USB4 | - | - | USB4 20 Gbps oder USB4 40 Gbps | 10-40 Gbps | C |

| USB4 Version 2.0 | - | - | USB4 20 Gbps, USB4 40 Gbps oder USB4 80 Gbps | 20-80 Gbps (bis 120 Gbps im asymmetrischen Modus) | C |

| Thunderbolt 3 | - | - | - | 10-40 Gbps | C |

| Thunderbolt 4 | - | - | - | 10-40 Gbps | C |

| Thunderbolt 5 | - | - | - | 10-120 Gbps | C |

Die USB-Anschlüsse im Vergleich

USB-A und Untertypen

|

Mini-A (sehr selten) |

Micro-A (sehr selten) | A |

|

|

|

USB-B und Untertypen

| Mini-B | Micro-B (USB 2.0) | Micro-B (USB 3.0) | B (USB 2.0) | B (USB 3.0) |

|

|

|

|

|

USB-C

Wo liegen die Unterschiede zwischen USB4, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4?

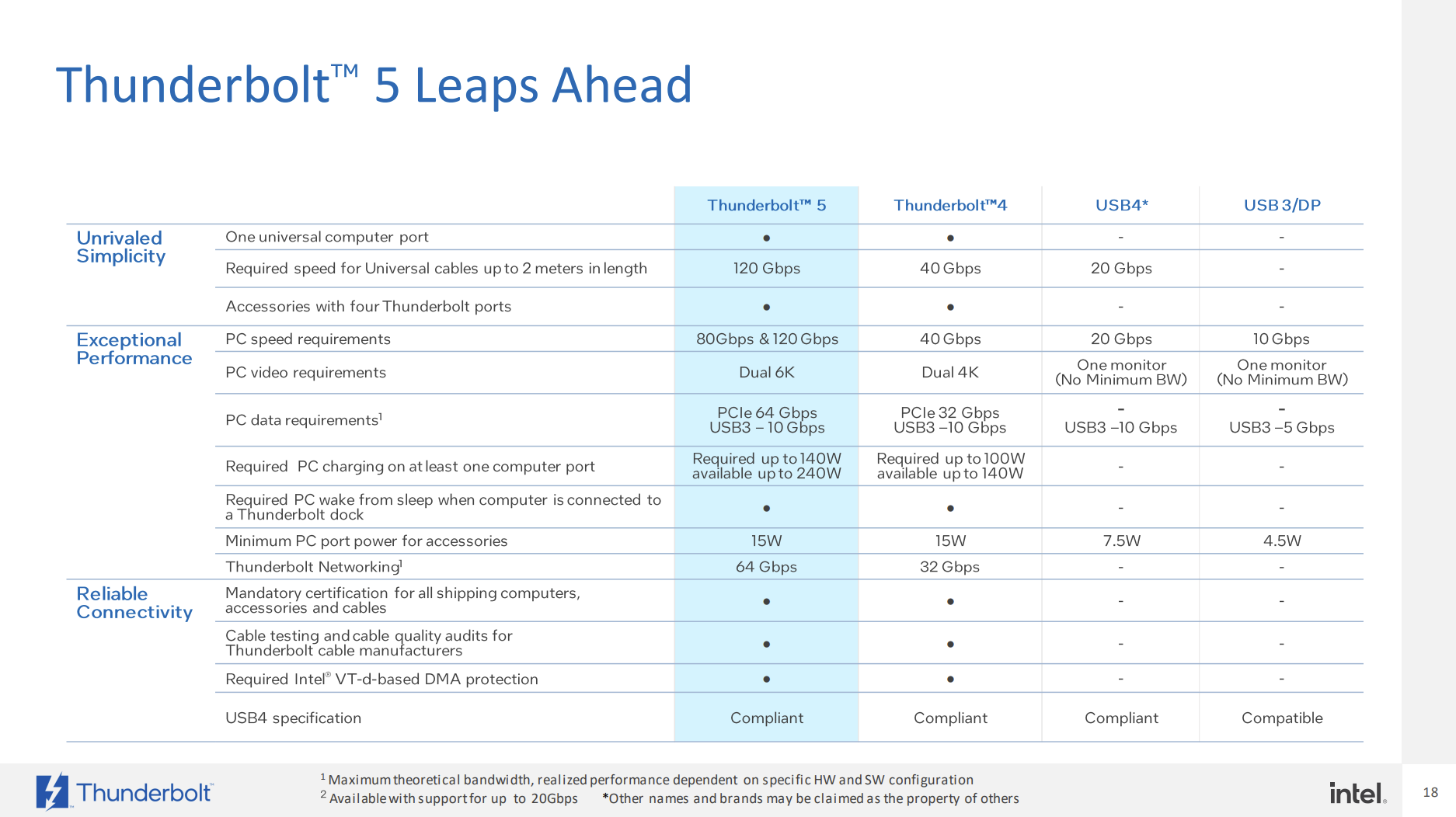

Alle drei Standards verwenden USB-C-Steckverbindungen, weshalb es häufig schwierig ist, sie auseinanderzuhalten. Die Unterschiede liegen in den Zusatzfunktionen, also dem, was sie ausser der reinen Datenübertragung sonst noch können müssen. Während USB4 beispielsweise ein zusätzliches Display (ohne Einschränkung der Bildschirmauflösung) betreiben können muss, ist es bei Thunderbolt 3 mindestens ein Display mit UHD/4K-Auflösung. Bei Thunderbolt 4 werden schon zwei UHD/4K-Displays verlangt. Ausserdem verlangt Thunderbolt 4 auch eine Wake-from-Sleep-Funktion bei Dockingstationen und Schutz vor direktem Arbeitsspeicher-Zugriff. Einen detaillierteren Überblick finden Sie in dieser Grafik.

Thunderbolt 5

Thunderbolt 5 erweitert die Thunderbolt-4-Spezifikation an einigen, relevanten Stellen: Der Gesamtdatendurchsatz ist neu 160 Gbps – standardmässig 80 Gbps in beide Richtungen. Ausserdem gibt es mit «Bandwidth Boost» auch einen asymmetrischen Modus, der erlaubt, in eine Richtung mit 120 Gbps zu übertragen, wobei die andere dann auf 40 Gbps beschränkt wird. Von dieser Bandbreitenerhöhung profitieren auch Bildschirme: Thunderbolt 5 unterstützt mindestens zwei Monitore mit 6K-Auflösung. Denkbar sind aber auch Grafikmonitore mit erweiterten Farbräumen und Gaming-Bildschirme mit besonders hohen Bildwiederholraten.

Ausserdem erhöht Thunderbolt 5 die Mindestanforderungen bei der Ladeleistung: Ein Rechner kann über Thunderbolt 5 mit mindestens 140 Watt versorgt werden. Hersteller können dies auf bis zu 240 Watt erweitern, was auch für die meisten Gaming-Notebooks und mobilen Workstations reichen dürfte.

Mehr als nur Daten: die Zusatzfunktionen von USB

USB kann mehr als Daten übertragen. Eine der wichtigsten USB-Zusatzfunktionen ist die schon am Anfang erwähnte Stromversorgung. Diese war schon von Anfang an Teil der USB-Spezifikation und hat den Vorteil, dass kleine, über USB angeschlossene Geräte kein zusätzliches Netzteil brauchen. Weitere Zusatzfunktionen können über sogenannte Alternate Modes integriert werden.

Stromversorgung und USB Power Delivery

Wie soeben erwähnt, war die Stromversorgung schon immer Teil von USB. Im Laufe der Jahre sind aber immer leistungsfähigere Standards hinzugekommen. Wenn die verbundenen Geräte unterschiedliche Stromversorgungs-Standards verwenden, handeln sie untereinander die stärkste, gemeinsam unterstützte Kombination aus Spannung (Volt) und Strom (Ampère) aus. Multipliziert man diese beiden Werte, erhält man die Leistung (Watt) – auch «Profil» genannt. USB Power Delivery (USB-PD) ist zur Zeit der leistungsfähigste USB-Zusatzstandard zur Stromübertragung zwischen End- und Hauptgerät. USB-PD berücksichtigt auch die Laderichtung der verbundenen Geräte. Diese kann fix vorgegeben (z.B. Netzteil lädt Laptop) oder variabel sein (z.B. wenn eine Powerbank über den selben Anschluss geladen wird und auch andere Geräte aufladen kann). USB-PD verwendet immer eine USB-C-Steckverbindung und ist unabhängig vom eigentlichen USB-Standard. Das heisst, es gibt auch USB-Anschlüsse, die ausschliesslich der Stromversorgung dienen. Der stärkste Power-Delivery-Standard im Moment ist Power Delivery 3.1 mit einer Leistung von bis zu 240 W (5 A, 48 V). In dieser Übersicht finden Sie die aktuellen Stromversorgungs- und Power-Delivery-Profile:

| Spezifikation | Spannung | Stromstärke (max.) | Leistung (max.) |

|---|---|---|---|

| USB 2.0 | 5 V | 0.5 A | 2.5 W |

| USB 3.0/3.1/3.2 | 5 V | 0.9 A | 4.5 W |

| USB-BC 1.2 (Battery Charging) | 5 V | 1.5 A | 7.5 W |

| USB Typ C | 5 V | 3 A | 15 W |

| USB Power Delivery 3.0 | 5, 15 oder 20 V | 5 A | 100 W |

| USB Power Delivery 3.1 (SPR) | 5, 9, 15 oder 20 V | 5 A | 100 W |

| USB Power Delivery 3.1 (EPR) | 28, 36 oder 48 V | 5 A | 240 W |

Im Alltag brauchen Sie sich aber nicht mit einzelnen Spannung-Strom-Kombinationen herumzuschlagen. Es reicht, wenn Sie die maximale Leistung kennen, um zu bestimmen, ob Sie Ihr Gerät mit Strom versorgen können.

Alternate Mode

Der Alternate Mode (auch Alt Mode) ist eine Funktionserweiterung von USB-C, bei der einige der Datenleitungen verwendet werden, um Signale zu übertragen, die nicht der USB-Spezifikation entsprechen. Es gibt diverse Alternate Modes wie den HDMI Alt Mode, den MHL Alt Mode oder den DisplayPort Alt Mode. Ausserdem steht es Herstellern frei, proprietäre Lösungen zu entwickeln.

Der Alt Mode, auf den Sie am häufigsten treffen werden, ist der DisplayPort Alt Mode. Dabei werden die nativen DisplayPort-Signale direkt von der Grafikeinheit des Rechners über ungenutzte USB-Leitungen übertragen. Das Signal wird weder umgewandelt noch komprimiert, wodurch sehr hohe Auflösungen und kurze Reaktionszeiten ermöglicht werden. Bedingung ist ein USB-C-Anschluss und ein Host-Gerät, das den DisplayPort-Alt-Mode an diesem unterstützt.

DisplayLink

Eine weitere Möglichkeit, Videosignale über USB zu übertragen, ist die DisplayLink-Technologie. Sie verwendet eine virtuelle Grafikkarte (VGC) – eine Software, die auf dem Rechner installiert werden muss, und die Daten komprimiert. Die komprimierten Daten werden über USB übertragen und anschliessend in einer Hardware-Rendering-Engine (beispielsweise in einem Adapter oder einer Dockingstation) wieder in ein für Displays interpretierbares Videosignal zurückwandelt. Da das Videosignal komprimiert wird und sich mit einer niedrigeren Datentransferrate begnügt, funktioniert die DisplayLink-Technologie auch mit älteren USB-Standards und -Anschlüssen. Allerdings wird dabei die Grafikeinheit des Rechners nicht genutzt, weshalb sich diese Technologie für anspruchsvollere Anwendungen wie Videobearbeitung oder Gaming nicht eignet.

PCs, Laptops & Zubehör

Weitere Ratgeber entdeckenKommentare (0)

Bitte melden Sie sich an, um die Kommentarfunktion zu nutzen.