Unterschiedliche Luftfilter und ihre Wirkungen

Der HEPA-Filter ist spätestens seit der Corona-Pandemie den meisten von uns ein Begriff. Doch was bewirkt er genau und woraus besteht er? Diesen Fragen werden wir in den folgenden Abschnitten nachgehen und dabei auch weitere Filterarten, die bei der Luftreinigung eine Rolle spielen, unter die Lupe nehmen.

Die Zusammensetzung unserer Atemluft wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst – und die meisten dieser Einflüsse senken die Luftqualität. Die Filtration ist ein bewährtes mechanisches Verfahren, um die wichtigen von den schädlichen Bestandteilen zu trennen, die Luft zu reinigen und die Luftqualität zu verbessern. Aus diesem Grund kommen Luftfilter in den meisten Geräten vor, die Raumluft anziehen, sie auf eine gewisse Weise verarbeiten und nachher wieder ausstossen. Zu den bekanntesten Beispielen für solche Apparate gehören etwa Luftreiniger, Staubsauger, Klimaanlagen oder Dunstabzüge. Je nach Verwendungszweck des Gerätes ist dabei entweder nur eine Filterart enthalten oder eine Kombination aus unterschiedlichen, hintereinander angeordneten Filtern.

Partikelfilter (Grobstaubfilter, Feinstaubfilter und Schwebstofffilter)

Filter, die feste Stoffe aus der Luft filtern, werden in mehrere Gruppen eingeteilt, je nach Grösse der Partikel, die sie auffangen sollen. Grobstaubfilter kommen gegen Teilchen zum Einsatz, deren Durchmesser grösser ist als 10 μm (10 Mikrometer / 0.01 Millimeter). Feinstaubfilter sind auf Staubpartikel einer Grösse von 1 μm bis 10 μm ausgelegt und Schwebstofffilter auf Teilchen, die kleiner sind als 1 μm. Je nach Partikelgrösse tragen verschiedene physikalische Effekte dazu bei, dass die Teilchen und Schwebstoffe an den Filterfasern hängenbleiben.

Unterschiedliche physikalische Effekte zur Abscheidung von Partikeln in Filtern

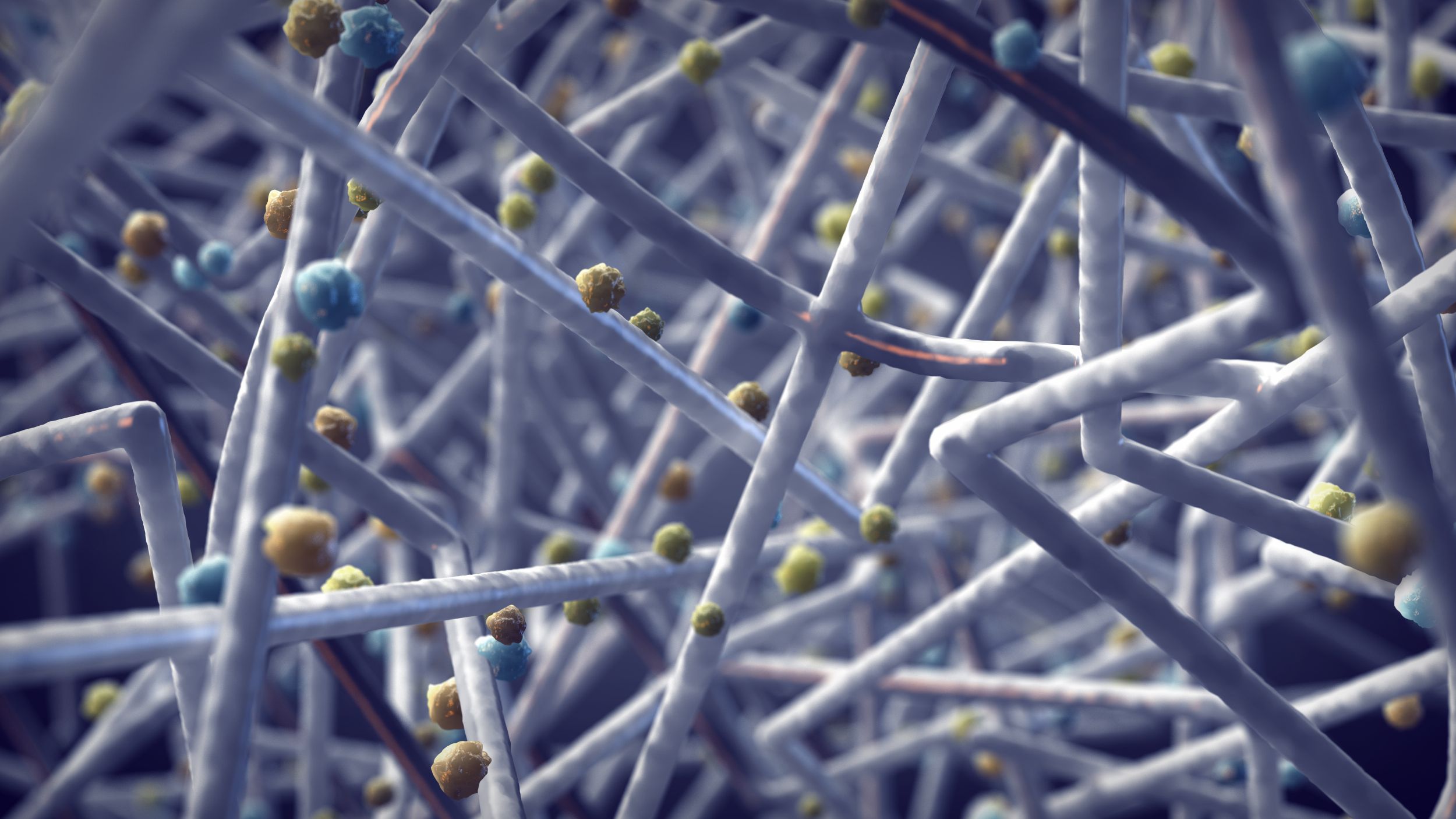

Hauptsächlich machen sich Partikelfilter vier unterschiedliche physikalische Effekte zunutze. Viele Filter wirken mittels einer Kombination aus mehreren dieser Effekte.

Der Siebeffekt steht für den einfach zu verstehenden Fall, in dem der Partikel grösser ist als der Abstand zwischen den einzelnen Fasern im Filter. Das Teilchen wird also durch die Fasern zurückgehalten, da es zu gross ist und nicht zwischen ihnen hindurchpasst. Der Siebeffekt spielt aber nur bei verhältnismässig grossen Partikeln mit ca. 50-100 μm Durchmesser eine Rolle.

Der Trägheitseffekt kommt vor allem bei Partikeln zum Tragen, die mindestens 1 μm gross sind. Da der Partikel zu schwer bzw. zu träge ist, folgt er nicht dem Luftstrom um die Filterfaser herum, sondern stösst mit dieser zusammen und bleibt an ihr hängen.

Beim Sperreffekt handelt es sich um die Fortsetzung des Trägheitseffekts bei etwas kleineren Partikeln mit einer Grösse von ca. 0,5 bis 5 μm. Der Partikel schwebt mit dem Luftstrom zwar um die Faser des Filters herum, bleibt durch Adhäsionskraft (molekulare Wechselwirkungen) jedoch seitlich an ihr hängen.

Noch kleinere Partikel mit einer durchschnittlichen Grösse von deutlich unter 1 μm bewegen sich durch Eigendynamik und Zusammenstösse mit Molekülen. Die zufälligen Schwingungen dieses Diffusionseffekts innerhalb des Luftstroms machen es sehr wahrscheinlich, dass der Partikel bei speziellen Filtern mit besonders vielen und sehr feinen Fasern an einer von ihnen hängenbleibt. Sobald er dort einmal haftet, ist es ihm wegen der Oberflächenspannung beinahe unmöglich, sich wieder zu lösen.

Grobstaubfilter

Die grössten Staubteile mit einer Grösse von mindestens 10 Mikrometern (der hundertste Teil eines Millimeters) filtert der Grobstaubfilter aus der Luft. Wenn dieser bei der gemeinsamen Verwendung mit anderen Filtern in bestimmten Geräten die erste Filterstufe bildet, wird er als Vorfilter bezeichnet. Indem er den groben Staub zurückhält, erleichtert er die Arbeit der teureren, feineren Filter und verlängert vor allem ihre Wirkungs- und Lebensdauer. Grobstaubfilter werden in vier Klassen von G1 bis G4 eingeteilt, je nachdem, wie hoch ihr Abscheidegrad ist.

Der Abscheidegrad: Einteilung in unterschiedliche Filterklassen

Der Abscheidegrad sagt aus, wie wirksam ein Filter in Bezug auf eine bestimmte Teilchengrösse ist. Er gibt an, wie viele Prozent dieser in der durchströmenden Luft enthaltenen Teilchen von dem Filter aufgefangen werden. Durch den Vergleich dieser Prozentzahlen lassen sich unterschiedliche Filter schliessen in verschiedene Filterklassen einteilen (siehe beispielsweise folgende Tabelle). Damit der ursprüngliche Abscheidegrad in einem Gerät wie einem Luftreiniger aufrechterhalten werden kann, ist es notwendig, den Filter regelmässig nach einer bestimmten Zeit auszuwechseln. Genauere Angaben dazu finden Sie üblicherweise in der Bedienungsanleitung.

| Filterklasse | Grobstaubpartikel (Beispiele) | Abscheidegrad |

| G1 | Grobstaubteilchen mit einer Grösse von 10 μm und grösser: Haare, Textilfasern, Insekten, Sand, Blütenstaub, Sporen etc. | 50-65 % |

| G2 | 65-80 % | |

| G3 | 80-90 % | |

| G4 | > 90 % |

Die meisten Grobstaubfilter werden aus Glasfasern oder synthetischen Fasern wie Polyester oder Polypropylen gefertigt. Sie filtern die Luft, indem sie sich den physikalischen Trägheitseffekt und den Siebeffekt zunutze machen. Die Staubpartikel folgen nicht dem Luftstrom um die Filterfasern herum, sondern bleiben an diesen hängen. Bei einigen Geräten bestehen die Vorfilter jedoch auch einfach aus feinmaschigen Kunststoff- oder Metallgittern. Insbesondere bei Luftreinigern oder Staubsaugern können Sie einen verschmutzten Vorfilter normalerweise unter fliessendem Wasser reinigen. Informieren Sie sich aber auf jeden Fall vorher in der Bedienungsanleitung über das korrekte Vorgehen.

Was ist Hausstaub?

Unter Staub verstehen wir im Allgemeinen kleine, feste organische und anorganische Teilchen, die in geschlossenen Räumen entstehen und vorkommen. Zu den organischen Bestandteilen gehören beispielsweise Hautschuppen oder Haare von Menschen und Tieren, aber auch tote Tierchen selbst wie Milben, Läuse, kleine Insekten, Spinnen etc. Des Weiteren gehören Textilfasern, Pflanzenteilchen wie Pollen, Spinnweben sowie lebende oder tote Mikroorganismen wie Bakterien, Viren oder Schimmelpilze dazu. Der anorganische Teil setzt sich unter anderem aus Strassenabrieb, Russteilchen von Pneus oder Abgasen, winzigen Gesteins- oder Sandteilchen (beispielsweise Saharastaub) oder Tonerstaub zusammen.

Staub entsteht einerseits in den Innenräumen selbst und gelangt andererseits auch von draussen herein, beispielsweise beim Lüften oder beim Betreten der Wohnung an den Schuhen oder Kleidern – oder im Fell von Hunden und Katzen.

Feinstaubfilter

Bei Staubpartikeln mit einer Grösse zwischen einem und zehn Mikrometern sprechen wir von Feinstaub. Feinstaubfilter kommen oft als einzige Filterstufe zum Einsatz, beispielsweise bei Laserdruckern oder in Öfen und Kaminen. Genauso wie Grobstaubfilter eignen sie sich aber auch als Vorfilter für die noch feineren Schwebstofffilter (z. B. HEPA-Filter) in Raumklimageräten.

Was ist Feinstaub?

Feinstaub oder PM (Englisch: Particulate Matter) ist ein Teil des Schwebstaubes in der Luft. Er besteht aus einem komplexen Gemisch aus festen und flüssigen Partikeln. Diese entstehen einerseits durch Verbrennungsprozesse bei Fahrzeugen, Öfen und Heizungen, aber auch bei der Metallverarbeitung oder beim Abrieb von Reifen, Bremsen oder der Aufwirbelung von Strassenstaub (primärer Feinstaub). Andererseits bilden sich bestimmte Partikel durch Reaktionen sogenannter Vorläuferstoffe wie Schwefel- oder Stickoxiden und Ammoniak (sekundärer Feinstaub).

Feinstaubfilter werden in fünf unterschiedliche Filterklassen eingeteilt, deren Nummerierung an diejenige der Grobstaubfilter anschliesst: M5 und M6 filtern Feinstaub mittlerer Grösse, während F7, F8 und F9 auch feinen Staub zurückhalten.

| Filterklasse | Feinstaubpartikel (Beispiele) | Abscheidegrad |

| M5 | Pollen, Sporen, Zementstaub, grössere Keime und Bakterien, Flugasche etc. | 40-60 % |

| M6 | 60-80 % | |

| F7 | Russteilchen, Ölrauch, Tabakrauch etc. | 80-90 % |

| F8 | 90-95 % | |

| F9 | > 95 % |

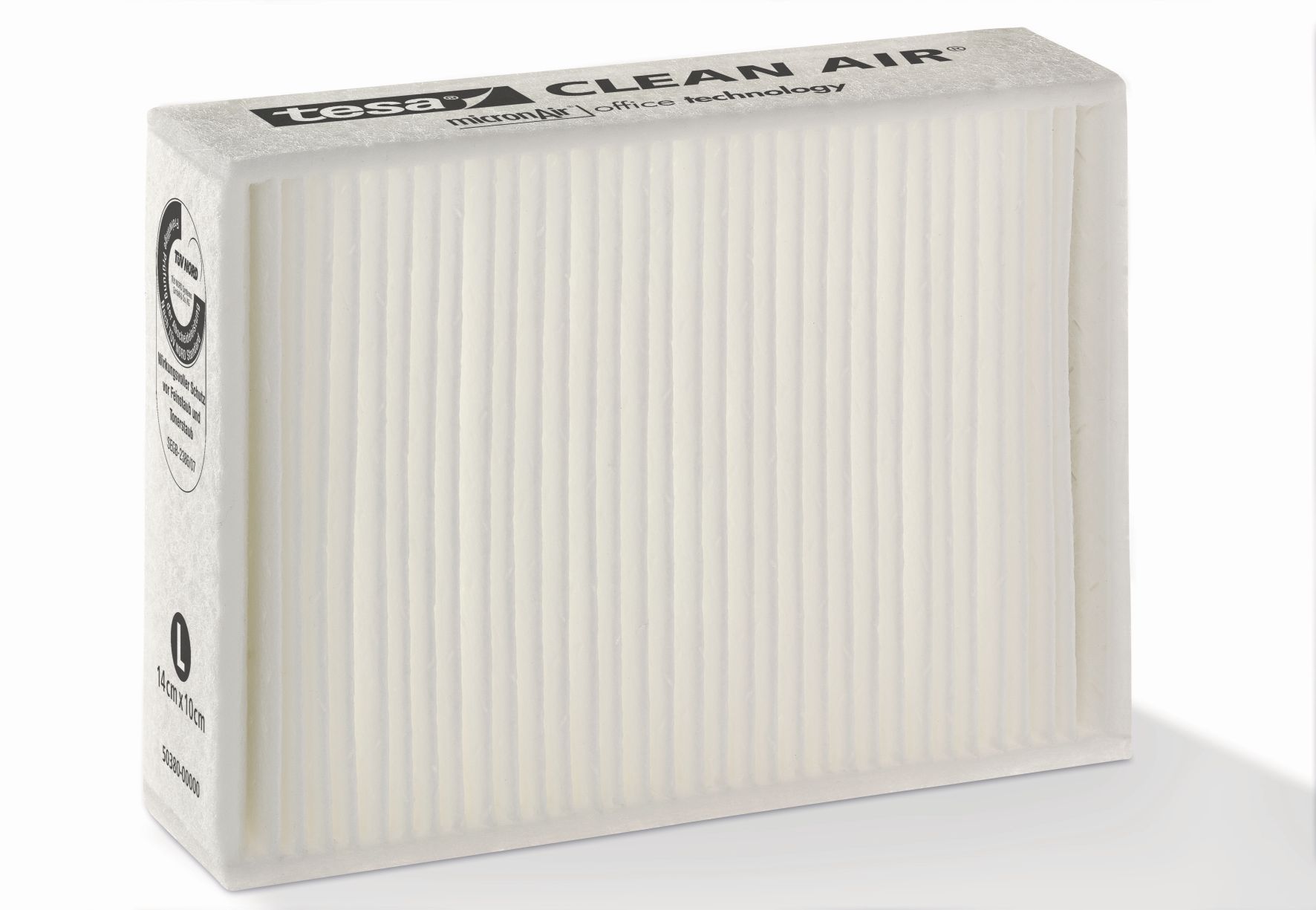

Schwebstofffilter (EPA-, HEPA- und ULPA-Filter)

Als Schwebstofffilter, hochwirksame Teilchenfilter oder Hochleistungs-Partikelfilter werden Filter bezeichnet, die mikroskopisch kleine Teilchen aus der Luft entfernen. Die meisten Schwebstofffilter bestehen aus einem Rahmen und einem engmaschigen Netzt aus Glasfasern, synthetischen Fasern oder Zellulose. Die Fasern haben einen Durchmesser von 1-10 μm und sind innerhalb der Filtermatte unregelmässig in mehreren Schichten angeordnet, um eine möglichst hohe Filterleistung zu erreichen.

Die Luft wird durch den Filter geleitet, die winzig kleinen Partikel prallen aufgrund unterschiedlicher physikalischer Kräfte gegen die unregelmässig angeordneten Fasern und bleiben daran haften. Auf diese Weise filtern Schwebstofffilter unter anderem Bakterien, Viren, Rauch und Russ aus der Luft. Die höheren Filterklassen ab H13 reduzieren darüber hinaus auch Aerosole, über die sich viele luftgetragene Viren verbreiten. Schwebstofffilter kommen nicht nur in Klimaanlagen und Lüftungssystemen in Gebäuden und Fahrzeugen zum Einsatz, sondern sind auch in Staubsaugern, Luftreinigern und weiteren Raumklimageräten verbreitet.

Filterklassen bei Schwebstofffiltern

Schwebstofffilter werden nach zunehmender Wirksamkeit in die folgenden drei Klassen eingeteilt:

EPA: Efficient Particulate Air (Effizienter Partikelfilter): Um die Kennzeichnung EPA zu erhalten muss ein Filter mindestens 85% der Partikel mit einem Durchmesser zwischen 0,1 μm und 0,3 μm abscheiden. Je nach Effizienz werden EPA-Filter in die drei Filterklassen E10, E11 und E12 eingeteilt.

HEPA: High Efficiency Particulate Air (Hochwirksamer Teilchenfilter / Hochleistungs-Partikelfilter): Die Bezeichnung HEPA setzt einen Abscheidegrad von mindestens 99,95 % voraus bei Partikeln mit einer Grösse zwischen 0,1 μm und 0,3 μm. HEPA-Filter gibt es in den beiden Filterklassen H13 und H14.

ULPA: Ultra Low Penetration Air (Hochleistungs-Schwebstofffilter): ULPA haben eine Mindesteffizienz von 99.999 % aller Schwebstoffpartikel einer Grösse von 0,1 μm bis 0,3 μm. Sie kommen in Räumen wie Operationssälen, speziellen Forschungs- und Fertigungsräumen zum Einsatz, in denen die Luft absolut rein sein muss. Nochmals eine Stufe höher ist der SULPA-Filter (Super Ultra Low Penetration Air), der mindestens eine Effizienz von 99.9999 % erreichen muss.

| Schwebstoffe (Beispiele) | Filterklasse | Abscheidegrad (gesamt) | |

| EPA | Viren, Bakterien, Tabakrauch, Metalloxidrauch | E10 | > 85 % |

| E11 | > 95 % | ||

| Russ, Öldunst, Radioaktive Schwebstoffe | E12 | > 99,5 % | |

| HEPA | H13 | > 99,95 % | |

| Aerosole | H14 | > 99,995 % | |

| ULPA | U15 | > 99,9995 % | |

| U16 | > 99,99995 % | ||

| U17 | > 99,999995 % |

Haltbarkeit von Schwebstofffiltern

Bei regelmässiger Verwendung füllt sich ein Schwebstofffilter nach und nach mit Partikeln, wodurch seine Filterleistung langsam, aber stetig nachlässt. So kann es durchaus vorkommen, dass ein neuer H13-HEPA-Filter eine höhere Filterleistung erreicht als ein H14-Filter, der bereits einige Monate im Einsatz war. Die Lebensdauer des Filters hängt jedoch nicht nur von der Häufigkeit und Dauer der Verwendung ab, sondern auch davon, wie stark die Luft mit Schwebstoffen verschmutzt ist. In einer Grossstadt oder an einer stark befahrenen Strasse sollten Sie Ihre Luftfilter also häufiger wechseln als in einer ländlichen Wohnregion. Die meisten Hersteller geben in den Bedienungsanleitungen ihrer Geräte oder Filter an, nach welcher Zeit letztere gegen neue ausgetauscht werden sollten. Als Faustregel hält ein HEPA-Filter bei häufigem und starkem Gebrauch ca. 6 Monate, bei mässiger Beanspruchung ca. 12 und bei leichter Beanspruchung ca. 18 Monate. Achten Sie im Zweifelsfall darauf, wie schnell die Filterleistung spürbar nachlässt, um zu entscheiden, wann die Zeit für einen neuen Filter gekommen ist. Auch eine deutlich sichtbare dunkle oder seltener gelbliche Schmutzschicht an der Filteroberfläche ist ein Hinweis auf einen notwendigen Austausch.

Reinigung wiederverwendbarer HEPA- und EPA-Filter

Die meisten Schwebstofffilter sind nicht wiederverwendbar und sollten nach einer bestimmten Zeit ausgetauscht werden. Einige sind jedoch so konstruiert, dass Sie sie selbst reinigen können. Halten Sie dazu den wiederverwendbaren Filter unter fliessendes Wasser und spülen Sie die gesamte Oberfläche einmal komplett ab. Benutzen Sie dabei kein Spülmittel und auch kein Werkzeug, da Sie damit den Filter beschädigen und die Filterleistung beeinträchtigen können. Lassen Sie den Filter unbedingt vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen. Da bei diesem Auswaschen immer Partikel an den Fasern zurückbleiben, müssen auch wiederverwendbare Schwebstofffilter von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden.

Vorsicht beim Reinigen, Austauschen und Entsorgen von HEPA-Filtern

HEPA-Filter entfernen Viren und Bakterien zwar aus der Luft, deaktivieren bzw. zerstören sie aber nicht. Bei einem unsachgemässen Filterwechsel besteht die Gefahr, dass solche Keime freigesetzt werden. Am besten führen Sie einen Filterwechsel zur Sicherheit im Freien durch. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der Bedienungsanleitung und tragen Sie gegebenenfalls eine Maske und Einweghandschuhe.

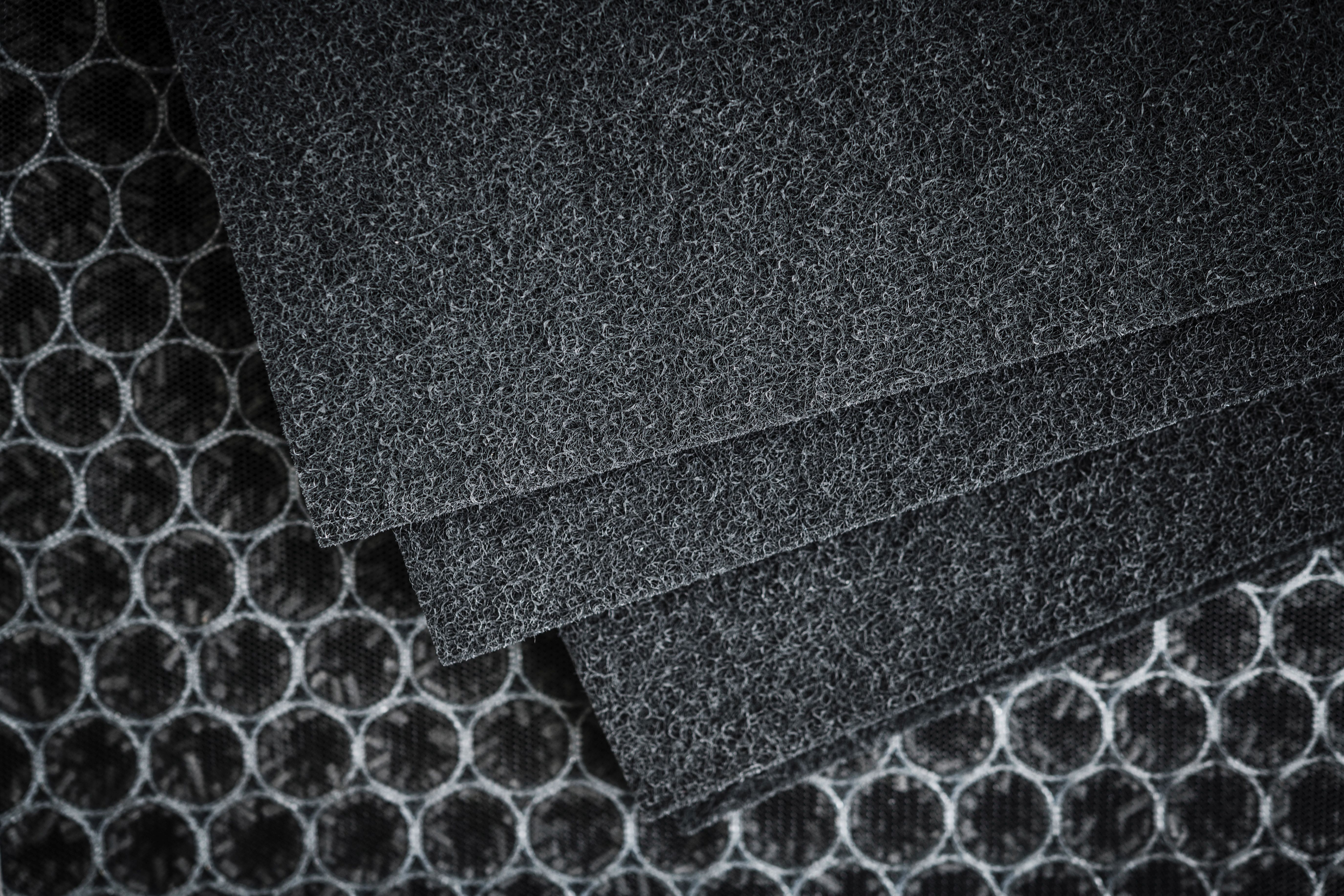

Aktivkohlefilter

Aktivkohle besteht zum grössten Teil aus dem chemischen Element Kohlenstoff und wird aus unterschiedlichen kohlenstoffhaltigen Materialien hergestellt, beispielsweise aus Steinkohle, Holz, Obstkernen oder Kokosnussschalen. Ihre Besonderheit sind die feinen, weit verzweigten und teilweise verbundenen Poren, die ihr eine sehr grosse Oberfläche verschaffen. Diese poröse Oberfläche gleicht derjenigen eines Schwammes. Sie sorgt dafür, dass sehr viele feste, flüssige und gasförmige Stoffe an ihr haften bleiben und adsorbiert bzw. gebunden werden. Insbesondere Gase und Gerüche durchdringen die meisten anderen Luftfilter, bleiben aber dank der adsorptiven Funktion an der Aktivkohle hängen. Je mehr Partikel und Substanzen die Aktivkohle aufgenommen hat, umso kleiner wird diese Oberfläche und umso geringer die Filterleistung. Daher sollten Sie einen Aktivkohlefilter regelmässig und gemäss der Empfehlung in der Bedienungsanleitung ersetzen.

Je nachdem, ob es sich um mineralische oder pflanzliche Kohle handelt, und aus welchen Bäumen oder Pflanzenteilen sie gewonnen wird, sind die Verwendungsmöglichkeiten von Aktivkohle unterschiedlich. In der Nahrungsmittelindustrie wird sie zur Entfernung von Schadstoffen sowie zur Geschmacks- und Geruchsverfeinerung verwendet. Auch in der Chemie- und Pharmaindustrie wird sie eingesetzt. In anderen Industriezweigen greift man ebenfalls gerne auf sie zurück, beispielsweise im Bergbau oder in der Nuklearindustrie zum Filtern von Schwermetallen oder radioaktiven Elementen.

Aktivkohle kommt vorwiegend in Luft- und Wasserfiltern zum Einsatz. In Atemschutzmasken hält sie genauso Schadstoffe zurück wie in Aquarien oder in der Trinkwasseraufbereitung. In Pfeifen- oder Zigarettenfiltern reduziert sie schädliche Stoffe wie Nikotin, verändert aber auch den Geschmack des Tabaks ein wenig. In Dunstabzugshauben entfernt sie vor allem die Gerüche, die beim Kochen entstehen. Noch vielseitiger wirkt sie kombiniert mit weiteren Filtern in einem mobilen Luftreiniger. Denn diesen können Sie nicht nur gegen Gerüche und Zigarettenrauch, sondern gegen viele verschiedene Schadstoffe sowie gegen grössere Partikel in der Raumluft einsetzen.

Antibakterielle Filter

Viele Luft- und Wasserfilter sind mit speziellen Wirkstoffen beschichtet, um eine Vermehrung von Bakterien, Schimmelpilzen und anderen Mikroorganismen am Filter oder im Wasser zu verhindern. Besonders häufig kommt dabei das Element Silber zum Einsatz. Silberionen sind hochreaktiv und greifen bei Bakterien verschiedene Zellaktivitäten an. Sie bekämpfen auch andere Mikroorganismen wie Viren und Schimmelpilze und wirken daher nicht nur antibakteriell, sondern auch antimikrobiell. Sie können auch bei Bakterien effektiv sein, die gegen Antibiotika bereits resistent sind. Allerdings können Bakterien unter bestimmten Umständen auch eine Resistenz gegen Silber aufbauen. Das Element wird in unterschiedlichen Formen eingesetzt: In Silbersalz liegen die Ionen direkt vor, in metallischem Silber werden sie an der Oberfläche gebildet, sobald diese in Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit kommt.

Photokatalytische Filter mit UV-Licht

Die photokatalytische Luftreinigung macht sich eine chemische Reaktion zunutze, die durch Licht ausgelöst wird. Neben Licht (meistens UV-C-Licht) als Energieträger sind für die Photokatalyse Titandioxid als Auslöser und Sauerstoff als Oxidationsmittel notwendig. An der Titandioxidoberfläche des Filters entstehen durch UV-Strahlung reaktionsfreudige freie Radikale. Unter der Einwirkung des Sauerstoffs wandeln diese freien Radikale Schadstoffe um, beispielsweise Stickoxide oder flüchtige organische Verbindungen (VOC) zu Kohlendioxid und Nitrat. Sie zersetzen auch verschiedene andere Gase und Gerüche.

Ein photokatalytischer Luftfilter kommt meistens bei leistungsstarken Luftreinigern als zusätzliche Filterstufe nach dem Vorfilter, HEPA-Filter und Aktivkohlefilter zum Einsatz. Da bei der Photokatalyse schädliche Keime vollständig zersetzt werden, muss dieser Filter nicht regelmässig ausgewechselt werden. Eine hochwertige UV-Lampe hat eine ungefähre Lebensdauer von 10'000 Betriebsstunden und überlebt damit häufig den Luftreiniger selbst.

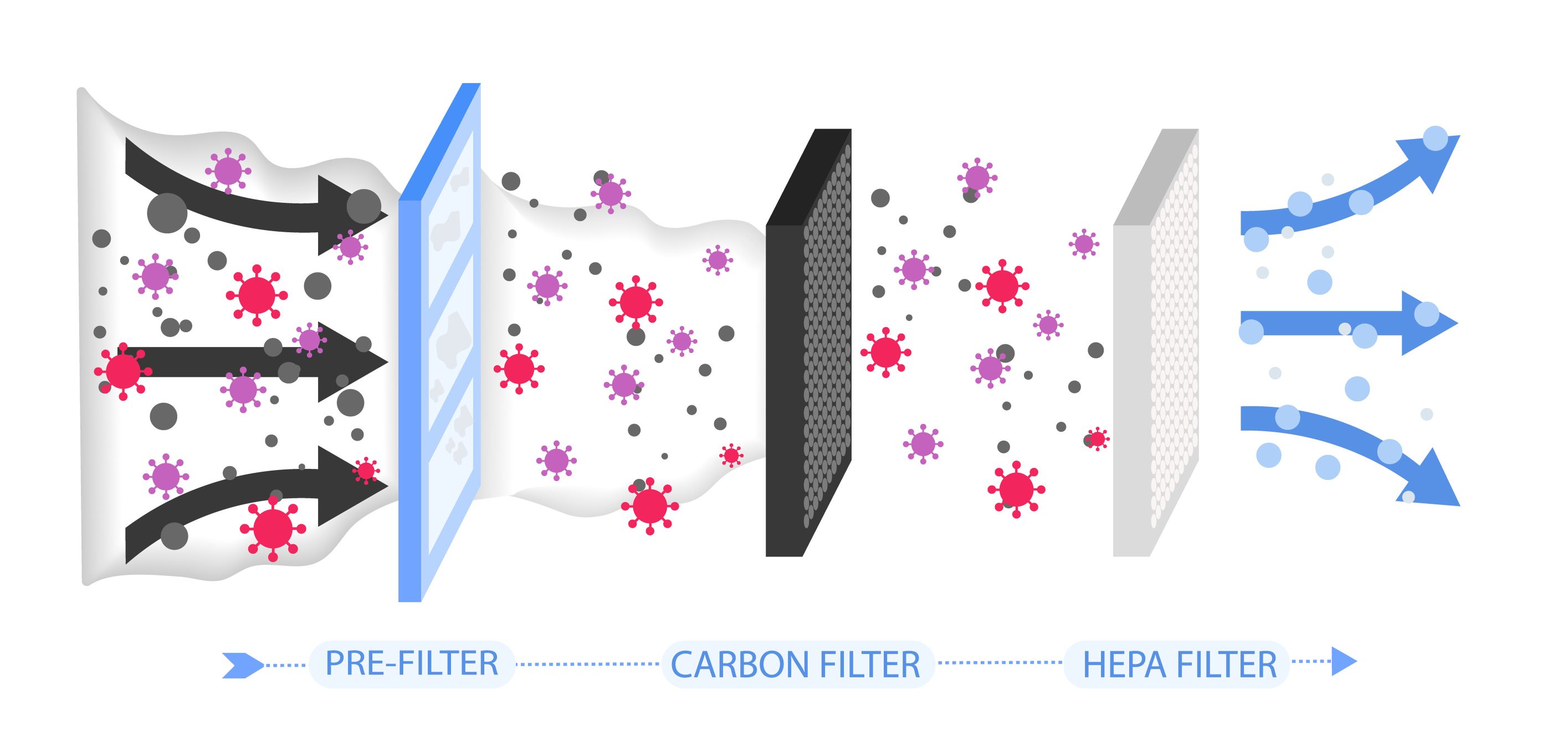

Mehrstufige Filtersysteme

Gegen Stoffe und Partikel sind je nach Zustand und Grösse unterschiedliche Filter wirksam. Aus diesem Grund kommen in vielen Geräten gleich mehrere unterschiedliche Filter nacheinander zum Einsatz. Zu den bekannteren Beispielen aus dem Haushalt gehören Luftreiniger, Staubsauger oder Dunstabzugshauben. Letztere benötigen bei Abluftbetrieb zwar nur einen Metallfilter gegen Fett und Öl. Wenn sie jedoch mit Umluftbetrieb arbeiten, ist ausserdem ein Aktivkohlefilter notwendig, der die Gerüche aus der Küchenluft entfernt.

Luftreiniger mit Filtersystem

Die meisten Luftreiniger, welche die Raumluft mittels Filter von Schadstoffen befreien, sind mit einem System verschiedener, hintereinander angeordneter Filter ausgestattet. Am häufigstem ist dabei die Kombination aus einem Vorfilter gegen gröberen Hausstaub, einem HEPA-Filter gegen winzig kleine Partikel sowie einem Aktivkohlefilter gegen Gerüche und Gase. Details und Beispiele zu solchen Filtersystem finden Sie in unserem Ratgeber zur Auswahl eines Luftreinigungsgerätes. Zusätzlich kommen in Luftreinigern häufig Ionisatoren und UV-C-Licht zum Einsatz. Letzteres wird bei einigen Geräten zusammen mit einem photokatalytischen Filter verwendet.

Unterschiedliche Filter in Staubsaugern

Je nach Marke und Modell des Staubsaugers sind nicht alle der im Folgenden aufgezählten Filter oder nicht in der gleichen Reihenfolge vorhanden. Die Standardausstattung eines Gerätes mit Beutel besteht aus einem Motorfilter und einem Abluftfilter. Beutellose Staubsauger verfügen meistens über einen Zentral- und einen Abluftfilter. Im Zweifelsfall sollten Sie in der Bedienungsanleitung Angaben dazu finden, mit welchen Filtern Ihr Gerät ausgestattet ist und wie Sie diese reinigen oder austauschen können.

Der Motorfilter schützt den Motor vor Feinstaub, falls der Staubbeutel nicht richtig eingesetzt oder beschädigt ist. Er besteht meistens aus Vliesstoff oder Gittergewebe und befindet sich hinter der Staubbeutelhalterung.

Der Abluftfilter ist der letzte Filter, durch den die Luft auf ihrem Weg durch den Staubsauger strömt, bevor sie wieder ausgeblasen wird. In vielen Fällen handelt es sich dabei um einen Feinstaub- oder Schwebstofffilter.

Ein Feinstaubfilter hält je nach Modell zwischen 95.5 % und 99.97 % der Pollen, Hausstaubmilben, Keime, Viren, Bakterien und feinen Staubpartikel (1 μm bis 10 μm) im Gerät zurück. Er befindet sich je nach Marke und Modell an unterschiedlichen Stellen, häufig an der Geräterückseite.

Ein Schwebstofffilter ist in einigen Staubsaugern, die besonders für Allergikerinnen und Asthmatiker ausgelegt sind, als Hygiene- und/oder Abluftfilter verbaut. Er entfernt sogar Teilchen, die kleiner als 1 Mikrometer sind, und befindet sich meistens entweder an der Stelle des Feinstaubfilters oder direkt hinter diesem.

Fühlen Sie sich wohl zu Hause

Lesen Sie hier, was Sie für ein optimales Raumklima tun können

Zurück zur Ratgeber-HauptseiteKommentare (0)

Bitte melden Sie sich an, um die Kommentarfunktion zu nutzen.