So sorgen Sie für die richtige Luftfeuchtigkeit

Ob wir uns in den eigenen vier Wänden, im Schulzimmer oder am Arbeitsplatz wohl fühlen, hängt unter anderem mit der herrschenden Luftfeuchtigkeit zusammen. Hier erfahren Sie, worauf Sie im Alltag achten sollten, um das Raumklima möglichst angenehm zu gestalten. Lesen Sie auch, was Sie bei besonders trockener oder sehr feuchter Innenluft unternehmen können.

Die Luftfeuchtigkeit beeinflusst das Wohlbefinden und den Zustand der Wohnung

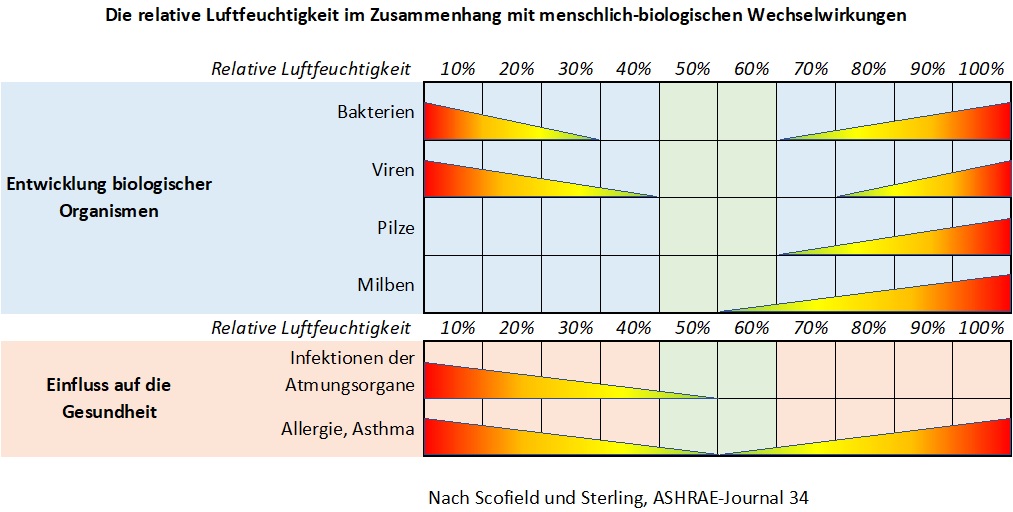

Luft, die sehr wenig Feuchtigkeit enthält, kann beispielsweise trockene Haut oder Augen, Husten oder Atemprobleme verursachen. Besonders feuchte Luft macht es für unseren Körper schwieriger, die Körpertemperatur durch Schwitzen anzupassen, ist ansonsten aber eher auf indirektem Weg problematisch. Bakterien, Viren und Schimmelsporen vermehren sich bei hoher Luftfeuchtigkeit nämlich schneller. Dies hat einerseits Auswirkungen auf unsere Gesundheit und andererseits auf den Zustand des Gebäudes und der Einrichtung. So erhöht sich etwa das Risiko für Schimmelbildung mit höherer Luftfeuchtigkeit. Holzmöbel und -böden dehnen sich in einer sehr feuchten Umgebung aus und können sich verziehen. In sehr trockener Luft ziehen sie sich hingegen zusammen, wodurch kleine Risse entstehen können.

Was ist die relative Luftfeuchtigkeit?

Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent gemessen und gibt an, wie stark die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Da warme Luft mehr Wasserdampf enthalten kann als kalte, spielt dabei auch die Temperatur eine wichtige Rolle und wird üblicherweise zusätzlich angegeben. 50 % relative Luftfeuchtigkeit bedeuten bei 23 °C (zum Beispiel im Badezimmer) also deutlich mehr Wasserdampf als bei 15 °C (wie etwa in einem Keller). Aus dem gleichen Grund ist die Aussenluft im Winter wegen der tiefen Temperaturen meist sehr trocken, kann aber trotzdem eine hohe relative Luftfeuchtigkeit haben. Diese sagt ja aus, wie viel Prozent des Wasserdampfes erreicht sind, den die Luft bei der aktuellen Temperatur maximal enthalten kann. Im Gegensatz dazu gibt die absolute Luftfeuchtigkeit immer an, welche tatsächliche Menge Wasser in Gramm pro Kubikmeter (g/m³) sich in der Luft befindet. Wird der Raumluft bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit weiterhin Wasserdampf zugeführt, entsteht Kondenswasser. Der Dampf verflüssigt sich wieder und schlägt sich bevorzugt an kühlen Flächen wie Fenstern oder den Zimmerwänden nieder.

Wetterstationen mit Anzeige der Luftfeuchtigkeit

Warum ist die Raumluft im Winter meistens trockener?

Dass viele von uns im Winter an den Händen oder Mundwinkeln an rissiger Haut leiden und regelmässig schmieren und salben müssen, liegt an der trockenen Luft. Die kalte Luft draussen kann nur wenig Feuchtigkeit aufnehmen. Dass die Luft auch im Hausinneren trockener wird, hängt natürlich ebenfalls mit der Aussentemperatur zusammen. Um drinnen eine für uns angenehme Temperatur zu halten, müssen wir heizen. Wenn die Luft erwärmt wird, steigt gleichzeitig ihre Aufnahmefähigkeit für Wasserdampf. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt also, während die absolute Luftfeuchtigkeit gleich bleibt. Lüften führt zu einem Rückgang der Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Inneren, wenn von draussen deutlich kühlere Luft hereinkommt. Aus diesem Grund öffnen wir im Winter die Fenster meistens nur für eine kurze Zeit.

Welche Auswirkungen hat zu trockene Luft auf die Gesundheit?

Sehr trockene Luft kann verschiedene negative Folgen für unsere Gesundheit haben. Trockene Augen beginnen zu tränen oder zu brennen, reagieren empfindlicher auf Licht oder machen das Tragen von Kontaktlinsen unangenehm. Auch unsere Haut fühlt sich in trockener Luft nicht wohl. Sie wird spröde und rissig und beginnt zu jucken. Noch gravierender wirkt sich die Trockenheit auf die Schleimhäute aus. Sie trocknen zunehmend aus und nehmen ihre Barrierefunktion in unserem Immunsystem nur noch ungenügend wahr. Somit steigt das Risiko, dass wir uns mit einer Infektionskrankheit anstecken. Dazu kommt, dass Viren und Allergene in trockener Luft länger schweben als in feuchter, wo sie eher zusätzliches Wasser aufnehmen und zu Boden sinken.

Was tun, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu niedrig ist?

Mit einigen einfachen Massnahmen und Gewohnheiten sorgen Sie für eine angenehmere Luft in Ihrem Zuhause. Lesen Sie unsere 10 Tipps zum Erhöhen der Luftfeuchtigkeit:

10 Tipps zum Erhöhen der Luftfeuchte

Mit einfachen Massnahmen zu einem angenehmen Raumklima

Mehr erfahrenElektrischer Luftbefeuchter: wirkungsvoll, aber stromverbrauchend

Eine sehr flexible Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause zu steigern, stellt ein Luftbefeuchter dar. Die meisten dieser Geräte sind kompakt und nicht allzu schwer, daher können Sie sie mühelos von einem Zimmer ins andere mitnehmen. Viele Modelle bieten Ihnen eine einstellbare Timerfunktion oder sogar die Option, sie mittels einer App über Ihr Smartphone oder Tablet zu steuern. Luftbefeuchter mit integriertem Hygrostaten arbeiten häufig automatisch und unterbrechen ihre Arbeit, solange die Luftfeuchtigkeit dem eingestellten Wert entspricht.

Übrigens: Wenn Sie den Luftbefeuchter auch nachts in Betrieb haben, empfiehlt es sich, das Fenster zum Schlafen zu schliessen. Dafür sollten Sie morgens und abends kurz stosslüften.

Falls ein Luftbefeuchter für Sie interessant ist, erfahren Sie mehr über die verschiedenen Funktionsweisen und die jeweiligen Vor- und Nachteile in unserer Zusammenstellung.

Zimmerbrunnen: dekorativer und beruhigender Blickfang

Wer liebt es nicht, das leise, regelmässige Plätschern von Wasser? Zimmerbrunnen sind für den Wohnbereich ausgelegte Dekorationsobjekte mit fliessendem Wasser, die auch von der chinesischen Harmonielehre Feng-Shui empfohlen werden. Sie sind vor allem in der Form von Springbrunnen verbreitet und ihre Wirkung als Feuchtigkeitsspender ist deutlich geringer als diejenige eines Luftbefeuchters. Das fliessende Wasser hat jedoch nicht nur auf ein trockenes Raumklima einen positiven Einfluss, sondern wirkt auch auf viele Menschen beruhigend. Damit sich im Wasser keine Bakterien und Keime sammeln, können Sie es mit antibakteriellem Meersalz versetzen oder regelmässig austauschen.

Pflanzen: die gerne unterschätzten Luftverbesserinnen

Zimmerpflanzen haben auf das Raumklima einen grösseren Einfluss, als insbesondere viele Laien vermuten würden. Dass sie tagsüber das von uns ausgeatmete CO₂ mithilfe von Sonnenlicht in Sauerstoff umwandeln, ist nämlich nur eine ihrer Fähigkeiten. Darüber hinaus binden gewisse Pflanzen bestimmte Schadstoffe wie Formaldehyd oder Benzol. Und nicht zuletzt filtern sie das Wasser, das sie von uns bekommen, und geben es in Form von Wasserdampf an die Raumluft ab. Dieser Effekt wirkt sich in kleinen Zimmern natürlich schneller und stärker aus als in grossen. Details dazu sowie eine Liste besonders nützlicher Zimmerpflanzen finden Sie in unseren 10 Tipps zum Erhöhen der Luftfeuchtigkeit.

Lüften: das A und O eines guten Raumklimas

Üblicherweise eignet sich das Lüften in unseren Klimagraden eher dazu, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Es kann aber auch bei uns vorkommen, dass die Luft draussen feuchter ist als drinnen, beispielsweise bei Regenwetter. Ob sich also das Öffnen der Fenster zum Ausgleichen der Luftfeuchtigkeit anbietet, darüber gibt beispielsweise eine Wetterstation mit Funksender Auskunft.

Unterschiedliche Arten, zu lüften

Querlüften: Beim Querlüften öffnen Sie mindestens zwei Fenster auf gegenüberliegenden Seiten des Gebäudes, so dass ein Durchzug entsteht. Bei dieser Methode reichen wenige Minuten, um die Raumluft zu erfrischen. Im Sommer darf es auch etwas länger sein.

Stosslüften: Beim Stosslüften öffnen Sie mindestens ein Fenster auf einer Gebäudeseite vollständig. Nach ungefähr fünf bis zehn Minuten schliessen Sie die Fenster wieder, im Sommer problemlos auch etwas später.

Spaltlüften: Beim Spaltlüften öffnen Sie ein oder mehrere Fenster nur in Schräg- bzw. Kippstellung. Da ein deutlich geringerer Luftaustausch stattfindet als bei den beiden anderen Arten, benötigt diese Methode mehr Zeit, um Wirkung zu zeigen. Um die Raumluft merkbar zu verbessern, sollte das Fenster bei gemässigter Aussentemperatur mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde auf Kipp stehen. Im Winter ist das Spaltlüften wegen der höheren Heizkosten nicht empfehlenswert. Wenn es im Sommer draussen sehr warm ist, sollten Sie ebenfalls darauf verzichten, da sonst über längere Zeit Hitze eindringt.

Woher kommt eine hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen?

Die Gründe, die für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit in bewohnten Räumen sorgen, sind sehr vielfältig. Zum einen atmen alle Bewohner*innen, menschliche und tierische, Wasserdampf aus, bei anstrengenden Tätigkeiten deutlich mehr als bei ruhigen. Zweitens verursachen verschiedene Wasserquellen durch Verdunsten oder Verdampfen einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit. Dazu gehören in besonderem Mass Tätigkeiten wie Duschen, Baden, Kochen, Geschirrspülen oder Wäschetrocknen. Aber auch Einrichtungsgegenstände wie Aquarien, Pflanzen, Zimmerbrunnen und Trinknäpfe haben je nach Grösse mehr oder weniger Einfluss auf das Raumklima. Insgesamt kommen so bei einer vierköpfigen Familie je nach Nutzung und Einrichtung ungefähr sechs bis zwölf Liter Wasser pro Tag zusammen. Bei Neubauten spielt darüber hinaus der Umstand eine Rolle, dass die Baufeuchte während einiger Monate nach und nach in die Raumluft übergeht.

Welche Auswirkungen hat zu feuchte Luft?

Dass eine hohe Luftfeuchtigkeit anstrengend und geradezu schweisstreibend sein kann, kennen wir vor allem aus der Sauna oder von bestimmten Feriendestinationen. Während unser Körper hierzulande mit einer zu tiefen Luftfeuchtigkeit also eher weniger gut umgeht als mit einer zu hohen, hat letztere doch indirekte Folgen auf unsere Gesundheit. Bereits ab ca. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit steigt nämlich das Risiko, dass sich Schimmelpilze bilden. Die Sporen solcher Pilze können unter anderem Allergien, Atembeschwerden, Bronchitis und Husten verursachen.

Wie Sie Schimmel vorbeugen – oder ihn wieder loswerden, falls es zum Vermeiden bereits zu spät ist – erfahren Sie in unserem Ratgeber: Schimmel vermeiden und entfernen.

Neben Schimmelpilzen fühlen sich auch Hausstaubmilben besonders wohl, wenn die relative Luftfeuchtigkeit über dem empfohlenen Höchstwert von 60 % liegt. Die schnellere Vermehrung der Milben führt wiederum zu einem erhöhten Risiko für eine Hausstauballergie.

Gut zu wissen: Optimale Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Wohn- oder Arbeitszimmer: 40 bis 60 % bei ca. 20 °C

Schlafzimmer: 40 bis 60 % bei 16 bis 18 °C*

Kinderzimmer: 40 bis 60 % bei 20 bis 22 °C

Küche: 50 bis 60 % bei ca. 18 °C

Badezimmer: 50 bis 70 % bei ca. 23 °C

Keller: 50 bis 65 % bei 10 bis 15 °C

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt für die Heizperiode eine etwas tiefere Luftfeuchtigkeit von 30 bis 50 % und eine Temperatur von 20 bis 21 °C für Wohnräume bzw. von 18 °C für Schlafzimmer.

*Wenn Sie mit geschlossenem Fenster schlafen, sollte die relative Luftfeuchtigkeit nachts im Schlafzimmer nur 40 bis 50 % betragen, da sie durch das Ausatmen während des Schlafes jeweils leicht ansteigt.

Was tun, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist?

Da hier einige Faktoren der Wohnungseinrichtung und des täglichen Lebens zusammenspielen, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Wahl, auf das Raumklima Einfluss zu nehmen. Lassen Sie sich von unseren 10 Tipps zum Senken der Luftfeuchtigkeit inspirieren:

10 Tipps zum Senken der Luftfeuchte

Halten Sie die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau

Mehr erfahrenFeuchtigkeitsquellen kennen und im Alltag berücksichtigen

Möglicherweise haben Sie Haustiere, Einrichtungsobjekte oder Gewohnheiten, welche die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause erhöhen. Aquarien und Terrarien können Sie zudecken und so die Verdunstung minimieren. Zimmerbrunnen und Pflanzen passen vielleicht auch in ein anderes Zimmer, auf den Balkon oder in den Garten. Beim Duschen beeinflussen Sie die Menge an freigesetztem Wasserdampf durch die Dauer, die Temperatur und die Wassermenge. Beim Kochen bietet es sich an, Deckel auf den Pfannen sowie den Dunstabzug zu verwenden.

Wenn Sie die Wäsche bei gutem Wetter nicht drinnen, sondern draussen zum Trocknen aufhängen, hat das ebenfalls eine Auswirkung auf die Luftfeuchtigkeit. Worauf Sie achten können, damit beim Wäschetrocknen in der Wohnung möglichst wenig zusätzliche Luftfeuchtigkeit entsteht, erklären wir Ihnen im folgenden Beitrag:

Die Bedeutung des Lüftens zum Zweiten

Wie weiter oben erwähnt, ist bei unseren Wetterbedingungen die Aussenluft normalerweise trockener ist als die Innenluft. Das Lüften eignet sich daher gut, um die Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen zu senken. Weniger oder gar nicht wirkungsvoll ist es allerdings, wenn es regnet oder vor kurzem geregnet hat, da dann die Luft aussen unter Umständen feuchter ist als innen. Wir empfehlen Ihnen das Querlüften, eher kurz aber dafür mit Durchzug. So tauschen Sie die Luft in Ihren Räumen durch die stärkere Bewegung schneller aus. Stosslüften mit vollständig geöffneten Fenstern ist ebenfalls wirkungsvoll.

Im Winter richtig heizen

Bestimmt haben Sie schon festgestellt, dass mit zunehmender Heizwärme die Luft in der Wohnung trockener wird. Das Heizen ist im Winter tatsächlich ein gutes Mittel, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu senken. Zusammen mit der Temperatur der Raumluft steigt auch deren Aufnahmefähigkeit für Wasserdampf und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt. Wichtig ist dabei, dass Sie die Luftfeuchtigkeit nicht unter den empfohlenen Minimalwert sinken lassen, da sehr trockene Luft ebenfalls negative Auswirkungen haben kann. Ebenfalls vermeiden sollten Sie einen grossen Temperaturunterschied zwischen geheizten und ungeheizten Zimmern. Denn kühle Wände begünstigen die Kondensation von Wasserdampf und damit die Bildung von Schimmel.

Elektrischer Luftentfeuchter: trockene Wäsche und schimmelfreie Wände

Effektiver als die meisten anderen Methoden und fast in jedem Raum einsetzbar ist ein elektrischer Luftentfeuchter. Er saugt Luft an, entzieht ihr Feuchtigkeit und bläst sie trocken wieder in den Raum zurück. Die meisten Luftentfeuchter sind mit einem Hygrometer ausgestattet, messen also stetig die relative Luftfeuchtigkeit im Zimmer. Sobald der von Ihnen eingestellte Zielwert erreicht oder aber der Behälter mit Kondenswasser voll ist, schaltet das Gerät selbständig ab. Ein Entfeuchter mit Überwachungsfunktion nimmt danach den Betrieb selbstständig wieder auf, sobald die Luftfeuchtigkeit wieder steigt. Viele Geräte sind auch gut als Alternative zum Wäschetrockner geeignet.

In unserer Übersicht erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl eines Luftentfeuchters achten sollten und welche optionalen Funktionen für Sie nützlich sein könnten.

Fühlen Sie sich wohl zu Hause

Lesen Sie hier, was Sie für ein optimales Raumklima tun können

Zurück zur Ratgeber-HauptseiteKommentare (0)

Bitte melden Sie sich an, um die Kommentarfunktion zu nutzen.