Gin: Geschichte, Herkunft & Herstellung

Gin ist aus der heutigen Spirituosenlandschaft nicht mehr wegzudenken. Es gibt kaum eine (Heim)Bar, die den Wacholderschnaps nicht führt, und alle zwei Wochen scheint ein Neuer auf den Markt zu kommen. Werfen wir also einen Blick auf seine Geschichte und finden zudem heraus, wie er hergestellt wird.

Vom Medizinschrank auf den Bartresen

Die Ursprünge des Gins gehen vermutlich auf das 11. Jahrhundert zurück. Im italienischen Salerno experimentierten Benediktinermönche mit der Destillation zahlreicher Heilkräuter, darunter auch Wacholder, aus der Gin bis heute hergestellt wird. Aus dem 12. Jahrhundert stammt die früheste schriftliche Erwähnung eines Wacholderschnapses namens Genever, der heute als Vorläufer des Gins gilt. So richtig verbreiten konnte sich der Genever allerdings erst ab dem 16. Jahrhundert. Dies zunächst noch als Heilmittel, denn die Wacholderbeere war schon seit der Antike für ihre positive Wirkung etwa bei Verdauungsbeschwerden bekannt.

Die Ursprungsgeschichte ist nicht abschliessend geklärt – häufig wird der in den Niederlanden praktizierende deutschstämmige Arzt Franciscus Sylvius (1614 – 1672) als Erfinder der modernen Form des Genevers genannt. Allerdings deuten ein Rezept von 1522 aus Antwerpen und andere niederländische Quellen darauf hin, dass Genever bereits rund 100 Jahre vor Sylvius auf dem Gebiet der heutigen Niederlande produziert wurde.

Während des 80-jährigen Krieges zwischen Spanien und der Niederlande (1566 – 1648) kämpften auch englische Soldaten auf der Seite der Niederländer und wurden so mit dem Genever vertraut – als Medizin wie auch als Genussmittel. Sie brachten den Schnaps mit nach Hause und kürzten seinen Namen zu Gin ab. Es dauerte nicht lange, bis auch in England Gin hergestellt wurde, der sich grosser Beliebtheit erfreute.

Erfolg in England, Gin-Epidemie & Regulierung

1689 bestieg der niederländische Statthalter Wilhelm III. den englischen Thron, erliess den hiesigen Ginproduzenten sämtliche Steuern und liess auch selbst Gin herstellen. Gleichzeitig erhob er hohe Zölle auf den Import von Brandy und anderer Alkoholika aus dem verfeindeten französischen Reich. Wenig überraschend setzte sich Gin rasch als das Getränk der Wahl für die Engländer durch. Er war äusserst einfach in der Herstellung, sodass viele Privatpersonen mit dem Brennen anfingen. In jedem fünften Londoner Haus soll es zu dieser Zeit eine Brennanlage gegeben haben. Dementsprechend niedrig waren nicht nur die Preise, sondern auch die Qualität.

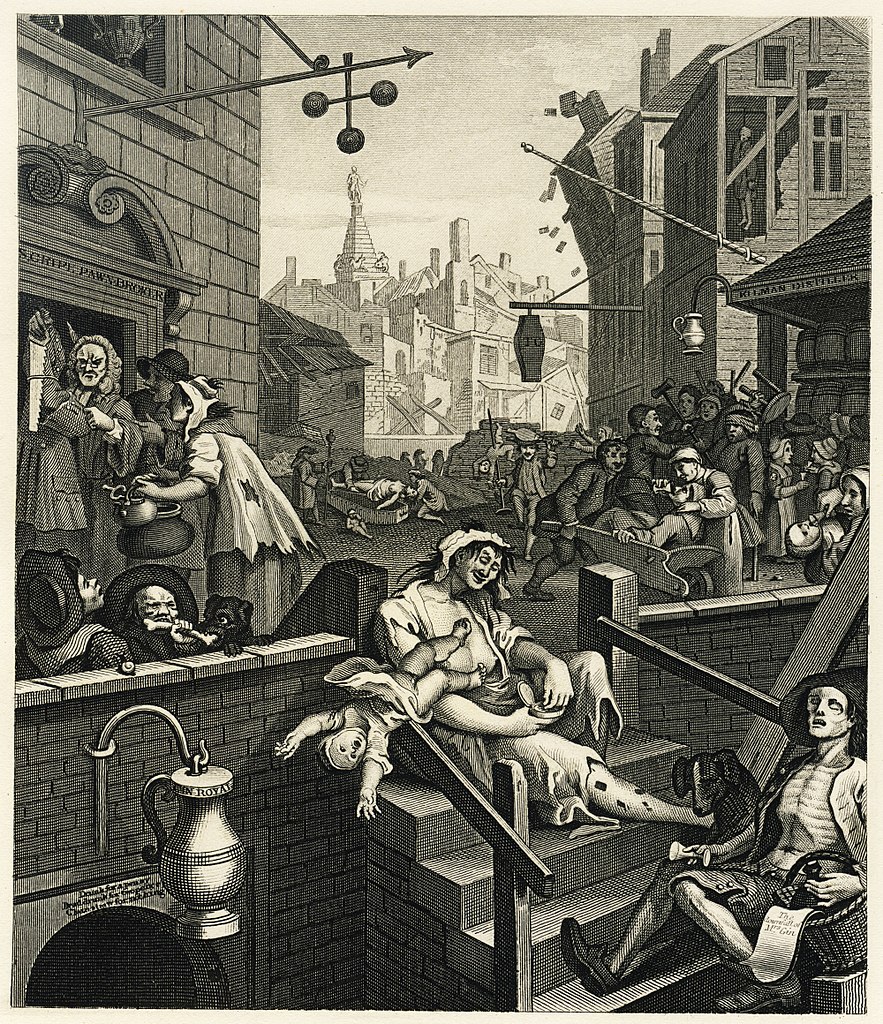

Der billige Gin wurde dermassen beliebt, dass die folgenden Jahrzehnte in England als «Gin-Epidemie» in die Geschichte eingegangen sind. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Gin soll bei 90 Litern pro Jahr (!) gelegen haben. Alkoholismus war allgegenwärtig und die Sterberate lag in London zeitweise über der Geburtenrate. Gewalttaten und andere Verbrechen nahmen zu, Kinder alkoholkranker Eltern verwahrlosten. Der englische Künstler William Hogarth hielt die verheerende Situation in seinem Kupferstich Gin Lane («Gin-Gasse») fest.

Die englische Regierung wollte etwas unternehmen, war aber recht hilflos. 1736 führte sie hohe Steuern auf den Verkauf von Gin ein, was zu Aufständen führte. Die Abgaben wurden also erst gesenkt und vier Jahre später schon wieder abgeschafft. Das war einer von insgesamt sechs gescheiterten Anläufen, den grassierenden Alkoholismus zu bekämpfen. Erst 1751 erliess die Regierung den Tippling Act, zu dessen Unterstützung obiges Bild veröffentlicht wurde. Er enthielt unter anderem strenge Vorgaben zum Herstellungsprozess und der Qualität des Wacholderschnapses und sah hohe Strafen bei Missachtung vor. So wurde die private Brennerei illegal, da diese Vorgaben nur für professionelle Hersteller zu meistern waren. Brennereien durften neu nur noch an diejenigen Lokale verkaufen, die eine staatliche Lizenz für den Alkoholausschank hatten. Ausserdem wurde der direkte Verkauf von Brennereien an Konsument*innen verboten.

Durch diese Massnahmen war Gin viel weniger leicht zu finden und sein Preis stieg stark an. Weitere Preissteigerungen gab es 1757, als durch mehrere Missernten das Getreide für die Herstellung knapp wurde. So fand die Gin-Epidemie nach über 50 Jahren ein Ende.

Modernisierung und Gin heute

Natürlich wurde Gin weiterhin produziert, einfach in höherer Qualität. Diese wurde im Zuge der Industrialisierung weiter gesteigert, als Destillationstechniken verfeinert wurden und neue Technologien auf den Markt kamen, wie etwa die Brennsäule. Durch sie konnte der Gin deutlich effektiver gebrannt werden als zuvor. So resultierte ein reineres Destillat.

Um diese Zeit wurde auch der Grundstein für den Cocktail gelegt, für den der Gin heute meistens verwendet wird: der Gin Tonic. Im Jahr 1858 wurde Indien zur Kolonie Englands und tausende englische Soldaten wurden auf dem Subkontinent stationiert. Dort grassierte zu dieser Zeit die Malaria und der einzige bekannte Schutz davor war Chinin. Das enorm bittere Pulver wurde mit Wasser und Zucker vermischt, um es halbwegs geniessbar zu machen – eine frühe Form des heute bekannten Tonic Water. Da auch dieses noch zu bitter war, gaben die Soldaten dem Wasser einfach Gin hinzu, den sie aus der Heimat mitgebracht hatten. Nun schmeckte ihnen die Medizin und der Gin Tonic war geboren, jedenfalls in seinen Grundzügen. Den weltweiten Siegeszug sollte er erst einige Jahrzehnte später antreten.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen Cocktails in Mode und mit ihnen der Gin Tonic. Der Gin fand insbesondere in den USA grossen Absatz. Doch die Prohibition (1920 – 1933) beendete das Geschäft vorerst, zumindest offiziell. Via Kanada wurde weiterhin fleissig illegal Alkohol in die Staaten importiert. Dennoch war die Prohibition ein schwerer Schlag für die Ginproduzenten Englands, genauso wie die beiden Weltkriege.

In der Nachkriegszeit konnte sich der Gin nicht richtig erholen, denn ein Konkurrent stahl ihm jetzt weltweit die Show: der Vodka. Das Getreidedestillat aus Osteuropa eroberte die Cocktailbars der Welt und wurde in Form des Vodka Martini zum Markenzeichen von James Bond – und das, obwohl dieser Cocktail ursprünglich mit Gin gemixt wurde. Verglichen mit seiner heutigen Popularität fristete der Gin also einige Jahrzehnte lang eher ein Schattendasein.

Während der 90er-Jahre wurde der Gin «wiederentdeckt». Ein genauer Grund dafür ist zwar nicht bekannt, doch klar ist, dass Gin wieder deutlich beliebter wurde. Hersteller legten ihre Produktlinien neu auf, gaben neue Editionen heraus und die Konsument*innen kamen wieder auf den Geschmack. Immer mehr Produzenten stiessen hinzu, ein Trend, der weiterhin anhält. Heute wird längst nicht mehr nur in England Gin produziert, sondern in der halben Welt, unter anderem in Italien, Japan, Ecuador, Spanien, Dänemark und natürlich der Schweiz. Experimente mit neuen Botanicals (Aromastoffe) bringen laufend zusätzliche Geschmacksrichtungen und Nuancen hervor.

Und der Genever? Der Vorläufer des Gins ist in unseren Breitengraden verhältnismässig unbekannt, hergestellt wird er aber nach wie vor. Er verfügt sogar über eine geschützte Herkunftsbezeichnung, darf unter diesem Namen also nur aus den Niederlanden, Belgien und jeweils zwei Départements Frankreichs und zwei deutschen Bundesländern stammen – das ursprüngliche Produktionsgebiet im 16. Jahrhundert. Sein Name hat übrigens nichts mit Genève, also Genf, zu tun, sondern ist eine Abwandlung von Juniperus, der lateinischen Bezeichnung für die Wacholder.

Wacholderbeeren und weitere Botanicals: Die Gin-Herstellung

Der Gin bildet in der Herstellung eine Ausnahme unter den Spirituosen. Während die allermeisten Brände direkt aus einem Grundrohstoff gewonnen bzw. destilliert werden, geht dies beim Gin nicht. Sein Grundrohstoff, die Wacholderbeere, hat nicht genügend Zucker, um eine Gärung in Gang zu setzen. Und ohne Gärung – kein Alkohol.

Darum wird als Grundlage in der Gin-Herstellung ein hochreiner Alkohol (mind. 96 Volumenprozent) eingesetzt, der dann aromatisiert wird. Aus welchem Rohstoff dieser hergestellt wird, ist dabei unerheblich, beliebt sind Weizen, Gerste und Mais. Seltener kommen auch Zuckerrüben oder Melasse zum Einsatz. Somit ist Gin eigentlich nichts weiter als aromatisierter Vodka. Entscheidend ist, dass der Alkohol landwirtschaftlichen Ursprungs ist, eine Vorschrift innerhalb der Europäischen Union. Meistens wird er mithilfe einer Brennsäule hergestellt. Wie dies funktioniert, erfahren Sie hier. Viele Gin-Hersteller produzieren diesen Grundalkohol nicht selbst, sondern kaufen ihn ein. Deshalb gehen wir an dieser Stelle nicht weiter darauf ein.

Der zentrale Schritt in der Gin-Produktion ist die Aromatisierung dieses Grundalkohols. Die einzige Pflichtzutat dabei ist die Wacholderbeere. Sie ist es, die den Gin zum Gin macht. Daneben sind die Produzenten grösstenteils frei in der Wahl der Aromastoffe, den so genannten Botanicals, solange diese natürlich sind. Die meisten Gins haben rund sieben bis neun davon, wobei die Brandbreite gross ist. Der klassische Tanqueray Dry Gin etwa kommt nur mit drei aus, während der Monkey 47 die hohe Zahl seiner Botanicals stolz im Namen trägt.

Aromatisierung & Destillation

Um die Botanicals in den Gin zu bekommen, gibt es zwei vorherrschende Verfahren, die Mazeration und die Perkulation.

Die Mazeration ist das traditionellere der beiden Verfahren. Dazu werden die Botanicals in den Grundalkohol eingelegt, bis sie ihre Aromen komplett abgegeben haben. Das kann zwischen 36 Stunden und mehreren Wochen dauern, je nachdem, welche Botanicals eingesetzt werden. Der Brennmeister muss den Prozess laufend überwachen und den aromatisierten Alkohol in bestimmten Abständen abschöpfen und neuen hinzugeben.

Da die Botanicals pflanzlich sind und nicht künstlich erzeugt wurden, haben sie nicht immer dieselbe Qualität. Es ist die anspruchsvolle Aufgabe des Brennmeisters, die Mazeration so zu steuern, dass der Gin am Schluss dennoch immer gleich schmeckt.

Sind sämtliche Aromen aus den Botanicals in den Alkohol übergegangen, kann der Gin theoretisch schon mit Wasser verdünnt und in Flaschen gefüllt werden. Er wird dann compound gin genannt. Da er nicht weiter destilliert wird, kann theoretisch jede*r zu Hause diese Form des Gins herstellen, indem ein neutraler Alkohol, z.B. Vodka, mazeriert wird.

Die meisten Hersteller gehen noch einen Schritt weiter und destillieren den aromatisierten Grundalkohol erneut. So werden unerwünschte Aromen entfernt, die bei der Mazeration hineingelangt sind. Ausserdem wird so dem Alkohol die Farbe entzogen, die er von den Botanicals beim Einweichen erhalten hat. Diese Destillation erfolgt in einer Brennblase, wie sie auch für Malt Whisky verwendet wird.

Die Brennblase ist ein kupferner Kessel mit einem bauchigen Unterteil und einem langen schmalen Hals, der senkrecht nach oben steigt. Der aromatisierte Alkohol wird in den unteren Teil eingefüllt und die Brennblase danach von unten erhitzt. Dabei verdampft der Alkohol mit seinen Aromen und steigt hoch in den Hals der Brennblase.

Nur der reine Alkohol und die erwünschten Aromen schaffen es ganz nach oben, weshalb der Hals so lang ist. Sämtliche unerwünschten Stoffe kondensieren vorher, weil sie einen höheren Siedepunkt haben und es oben im Hals kühler wird, oder sie reagieren mit dem Kupfer in den Wänden und bleiben dort hängen. Oben angekommen, wird der Dampf in eine nach unten führende Spirale geleitet, wo er abgekühlt wird, damit er wieder kondensiert. Im obigen Bild befinden sich diese Spiralen in den Säulen zwischen den beiden Reihen Brennblasen, hinten links.

Die Destillation in der Brennblase bringt es mit sich, dass nicht der gesamte frisch gebrannte Gin verwendet werden kann, sondern nur ein Teil davon. Das erste Drittel Flüssigkeit, der sogenannte Vorlauf, ist ungeniessbar und enthält giftiges Methanol. Er muss entsorgt werden. Danach kommt der Mittellauf, das «Herzstück» des Brennvorgangs, der ein weiteres Drittel der produzierten Menge ausmacht. Dieser wird vom Vorlauf abgetrennt und anschliessend weiterverarbeitet. Zum Schluss folgt noch der Nachlauf, der zwar auch nicht geniessbar ist, aber im Unterschied zum Vorlauf im nächsten Destillationsdurchgang wieder in die Brennblase gefüllt und erneut gebrannt wird. Ist die gesamte Flüssigkeit in der Brennblase verdampft, muss sie gereinigt werden, bevor die nächste Charge destilliert werden kann.

An dieser Stelle sei noch kurz der andere verbreitete Aromatisierungsprozess erklärt: die Perkulation. Dabei wird der Grundalkohol direkt in die Brennblase gegeben und wie oben beschrieben erneut destilliert. Der Unterschied: Die Botanicals werden in einen luftdurchlässigen Behälter gefüllt und so in der Brennblase angebracht, dass sich der aufsteigende Alkoholdampf hindurchbewegt. Dabei nimmt er die Aromen auf.

Bei der Wahl der Aromatisierungsmethode sind die Hersteller frei, manche kombinieren die Mazeration und die Perkulation auch. In den letzten Jahren wurden zudem alte Methoden wiederbelebt, denn die Art der Aromatisierung hat einen grossen Einfluss auf den Geschmack des Gins und die Hersteller sind sehr experimentierfreudig. Zu diesen Verfahren gehört die Vakuumdestillation, also eine Perkulation unter Ausschluss von Sauerstoff. Durch das Vakuum kann mit deutlich niedrigerer Temperatur destilliert werden, weshalb die Aromen schonender extrahiert werden.

Lagerung & Abfüllung

Nach der Destillation könnte der Prozess beendet werden, doch normalerweise wird der Gin noch einige Wochen gelagert. So haben die Aromen Zeit, sich zusammenzufügen, sodass sie im fertigen Gin besser harmonieren. Diese Lagerung findet meistens in neutralen Behältern statt, damit der Geschmack nicht weiter beeinflusst wird: Glasballons, Stahltanks, Steingut etc. Einige Hersteller, wie etwa Radermacher aus Belgien, lagern ihren Gin zur weiteren geschmacklichen Entwicklung noch in Eichenfässern, wie dies etwa beim Whisky gemacht wird. So nimmt der Gin zusätzliche Aromen aus dem Holz auf und erhält eine bräunliche Farbe. Ohne Fasslagerung bleibt der Gin durchsichtig.

Da er an diesem Punkt nach wie vor einen hohen Alkoholgehalt hat, wird der Gin nach der Lagerung mit Wasser verdünnt, bevor er in Flaschen abgefüllt wird. Per EU-Verodnung muss Gin mindestens 37.5 Volumenprozent Alkohol haben. Manche Abfüllungen werden auch mit einem höheren Alkoholgehalt angeboten, diese tragen dann häufig den Namenszusatz Navy Strength. Dies bezieht sich auf die Stärke (57 Volumenprozent), mit der Gin früher an britische Marineoffiziere als Teil der Ration ausgegeben wurde.

Die Sorten von Gin

Old Tom Gin, (London) Dry Gin, Sloe Gin… die Sortenvielfalt beim Wacholderschnaps scheint gross zu sein. Rechtlich geschützt und definiert sind in der europäischen Union allerdings nur drei Bezeichnungen:

- London Dry Gin: Obwohl er «London» im Namen trägt, kann dieser Gin grundsätzlich auf der ganzen Welt hergestellt werden; es ist keine geschützte Herkunftsbezeichnung. Er muss aber auf jeden Fall destilliert sein – ein compound gin kann kein London Dry sein. Es darf weder Farbstoff noch Zucker zugesetzt werden und das Hauptaroma sollte Wacholder sein. Letzteres ist allerdings nur unzureichend definiert und daher schwierig durchzusetzen.

- Dry Gin: Auch der Dry Gin muss destilliert werden und darf keinen Zucker enthalten (daher die Bezeichnung Dry, also «trocken»). Im Unterschied zum London ist es jedoch erlaubt, «naturidentische» Aromastoffe hinzuzugeben, die nicht direkt aus Botanicals stammen.

- Sloe Gin: Diese Sorte ist eine Ausnahme, denn sie ist eigentlich ein Likör und erfüllt selten das Minimum von 37.5 Volumenprozent Alkohol (Für Sloe Gin gilt ein Minimum von 25 Prozent). Seine typische rötliche Farbe erhält er von den Beeren des Schlehendorns (Englisch: sloe), die mit Zucker versetzt und anschliessend mehrere Monate in bereits destilliertem Gin mazeriert werden. Danach wird Sloe Gin nicht erneut destilliert. Er hat also nur sehr begrenzt etwas mit Gin zu tun, dennoch darf er als solcher bezeichnet werden.

Daneben gibt es auch noch den Old Tom Gin, der jedoch nicht gesetzlich definiert ist, weshalb es kaum allgemeingültige Produktionsmethoden gibt. Die einzige Vorgabe ist, dass er destilliert werden muss, abgesehen davon sind die Hersteller frei. Old Tom wird oftmals mit Zucker gesüsst, doch das ist optional, genauso wie etwa die Reifung im Holzfass, die teilweise gemacht wird.

Weiterführende Links:

Verwandte Beiträge

Hier finden Sie weitere spannende Beiträge zum Thema.

Cognac: Geschichte, Herkunft und Herstellung

Es gibt viele verschiedene Weinbrände, denn praktisch in jeder Weinbauregion wird eine eigene Ausprägung davon produziert. Einer davon sticht jedoch heraus: der Cognac, das Eau-de-vie aus der Region um die gleichnamige französische Stadt. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über seine Geschichte, wie er hergestellt wird und was ihn besonders macht.

06.09.2022

Mehr lesen

Vodka: Geschichte, Herkunft & Herstellung

Der Vodka ist eine der ältesten Spirituosen der Welt mit einer rund 600-jährigen Geschichte. In diesem Beitrag begeben wir uns auf die Spuren dieses Brandes mit osteuropäischen Wurzeln und finden heraus, wie er produziert wird.

07.09.2022

Mehr lesen

Tequila: Geschichte, Herkunft & Herstellung

Ob als Shot oder in Form zahlreicher Cocktails, Tequila erhellt so manche Partynacht. Doch hinter dem mexikanischen Agavenschnaps steckt viel mehr als nur ein «Spassmacher» für den Samstagabend. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über seine Geschichte und die traditionelle Handwerkskunst, die ihn auszeichnet.

03.01.2023

Mehr lesen

Whisky: Geschichte, Herkunft & Herstellung

Genussmittel, «Medizin», Schmuggelware – der Whisk(e)y hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Kulissen von diesem «Wasser des Lebens» und erfahren Sie, wie die Produktion von Single Malt, Bourbon und Grain Whisky funktioniert.

07.09.2022

Mehr lesen

Rum: Geschichte, Herkunft & Herstellung

Rum ist in unserer Wahrnehmung untrennbar mit der Karibik, mit Piraten und der Seefahrerei allgemein verbunden. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Ursprünge des Zuckerrohrbrandes und zeigen auf, wie er hergestellt wird.

06.09.2022

Mehr lesenKommentare (0)

Bitte melden Sie sich an, um die Kommentarfunktion zu nutzen.